仮想通貨をしている人は確定申告が必要だということを知っていましたか?

そして、確定申告をするためには、仮想通貨の1年間の損益計算や、税金計算が必要になってきます。

そこで頭を悩ませるのが、「どうやって計算したらいいの?!」ということです。

そんな時、便利なのが、仮想通貨の損益計算、税金計算をしてくれるサイトやツール(ソフト)です。

今回は、仮想通貨の損益計算、税金計算でおすすめのサイト、ツール(ソフト)を紹介していきたいと思います。

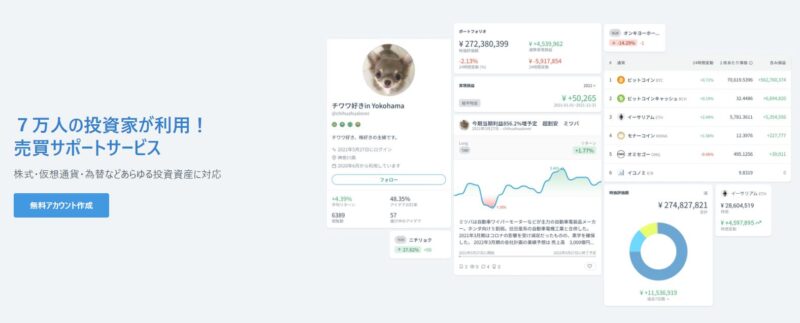

【当記事おすすめNO1仮想通貨計算ツール】

- 取引100件まで無料

- ほぼすべての国内外の取引所に対応(取引対応所数70以上2025年5月時点)

- 多くの税理士事務所で採用されてるから安心

- 取引が100件超で料金発生(5,500円~)

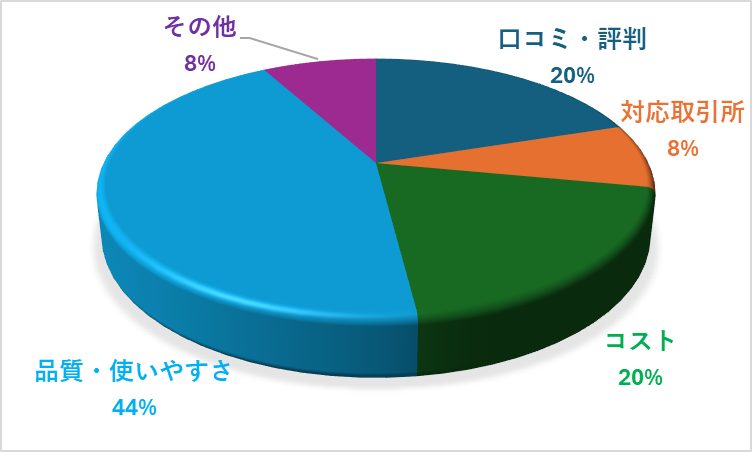

当記事の作成に当たっては、仮想通貨損益計算ツールを利用している男女25人に対する独自アンケート調査を実施しています。

仮想通貨損益計算ツールに関する

独自アンケート調査

(インターネット調査)

回答者:仮想通貨損益計算ツールを利用している男女25人

調査日:2024年8月21日~8月28日

調査項目:利用しているツールの満足度・感想、ツーツ選びで重要視した点など

▼あなたにピッタリの仮想通貨計算ツールが分かる!!▼

- 計算ツール簡単診断

- 仮想通貨計算ツール選びで

重視しているポイントは?

仮想通貨の税金計算・損益計算でおすすめ評判の良いツール・サイト3選

~基本無料~

では、早速ですが、おすすめのサイト・ツール(ソフト)を紹介していきます。

今回ご紹介するサイト、ツール(ソフト)は基本的にすべて無料で使えます。(機能拡充、取引量に応じて一部有料になる場合あり)

特に、1位のGtaxと2位のクリプタクトは筆者も利用しており、相当使い勝手が良いので特におすすめです。

おすすめ仮想通貨損益計算ツール一覧比較表

| オススメ度 | ◎ | 〇 | △ |

|---|---|---|---|

| ツール | Gtax | Cryptact | CryptoLinC |

| 料金 | 100件まで 無料 | 50件まで 無料 | 100件まで 無料 |

| 使いやすさ | 〇 データ取込で簡単 | 〇 データ取込で簡単 | △ データ取込で簡単 ツールとして後発 |

| 対応取引所 | 70以上取引所対応 ※2025年5月時点公式 | 129取引所対応 ※2024年8月時点公式 | 80取引所対応 ※2025年8月時点公式 |

| 詳細ページ | 詳細 | 詳細 | 詳細 |

| 公式サイト | 公式 | 公式 | 公式 |

1位:ジータックス(Gtax)

10秒でわかるGtaxがおすすめな理由

・ほとんどすべての国内外の取引所に対応(取引対応所数70以上2025年5月時点)

・多くの税理士事務所などで採用されてるから安心

・取引件数100件まで完全無料

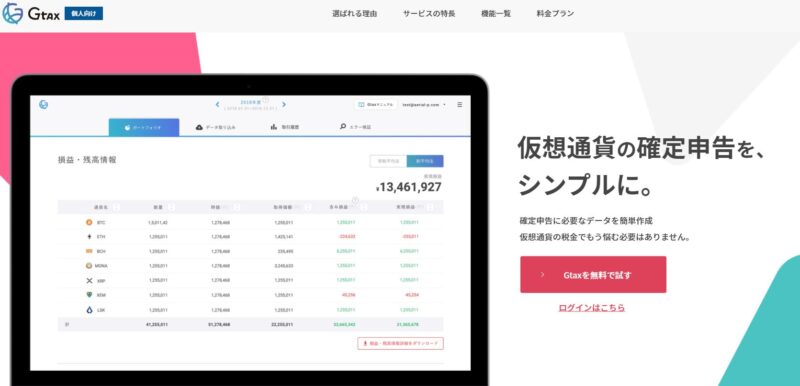

Gtaxは、100件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

実際に利用者の口コミを見ていると、多くの方がそこまで頻繁に取引をしておらず、100件までということで、完全無料でGtaxを利用しているようです。

「仮想通貨で稼いだから、損益計算ツールに少しくらいお金をかけてもいい」という人もいるかもしれません。

ですが、「どんなに稼いでいる人でも、余計なものには一切お金をかけたくない」という人も多いのが現状です。

一般的に「取引数が少ない場合、無料」とされているツールは利用者が増えてきたら無料の範囲を狭めたり、値上げすることが多いです。

100件まで無料の間に登録しておいて損はないでしょう。

Gtaxについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

ジータックス(Gtax)の料金プラン・対応通貨・対応取引所・ユーザー数

| フリープラン 料金:無料 | 取引件数100件以下 対応取引所グループAのみ |

|---|---|

| ミニマムプラン 料金:5,500円 | 取引件数300件以下 対応取引所グループAのみ |

| ライトプラン 料金:16,500円 | 取引件数1,000件以下 対応取引所制限なし |

| ベーシックプラン 料金:33,000円 | 取引件数30,000件以下 対応取引所制限なし Defi,NFTデータ対応 |

| プレミアムプラン 料金:55,000円 | 取引件数500,000件以下 対応取引所制限なし Defi,NFTデータ対応 |

※取引所グループAは、bitFlyer・bitbank・Coincheck・LINE BITMAX・GMOコイン・SBI VC Tradeの6取引所

| 対応仮想通貨数 | 20,000以上 |

|---|---|

| 対応取引所数 | 70以上 |

| 登録ユーザー数 | 300万以上 |

| 税理士ユーザー数 | 約100 |

ジータックス(Gtax)の機能的な特徴

| 損益・財務 状況分析 | ・損益や残高情報をグラフで表示 ・損益最適化シミュレーター |

|---|---|

| 様々な取引 に対応 | ・暗号資産売買・FX・先物 ・ステーキング ・エアドロップ ・レンディング(貸出) ・ボロウィング(借入) ・IEO/ICO/プレセールなどへの参加 ・ハードフォーク ・マイニング ・DeFi取引 等 |

| 年度更新機能 | ・期首残高登録 ・年度締め機能 |

| 税務調査対応 | ・履歴一覧表示 ・取引サマリーシート作成 ・取引履歴データ作成 |

| 税法準拠 | ・移動平均法、総平均法両方での計算可能 ・最新の税法に合わせて計算ロジック自動更新 |

ジータックス(Gtax)の運営会社情報(株式会社Aerial Partners)

| 運営会社 | 株式会社Aerial Partners(エアリアル・パートナーズ) |

|---|---|

| 本社所在地 | 〒106-0032 東京都港区六本木五丁目2番1号 ほうらいやビル4F |

| 代表者 | 沼澤 健人 |

| 株主 | LINEヤフー株式会社 SBIインベストメント株式会社 株式会社ジェネシア・ベンチャーズ 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ KSK ANGEL FUND,LLC double jump. tokyo 株式会社 コインチェック株式会社 個人投資家 複数 |

| 加入協会 | 一般社団法人 日本仮想通貨ビジネス協会(JCBA) |

| 事業内容 | 暗号資産の損益計算ツール「Gtax」シリーズの提供 デジタルアセットの会計・データ管理ソリューション「Aerial」シリーズの提供 暗号資産の確定申告サポート「Guardian」の提供 暗号資産メディアの運用 |

ジータックス(Gtax)利用者の口コミ・評判

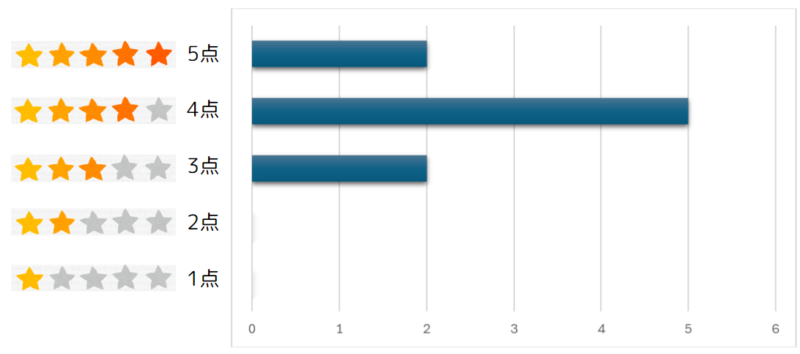

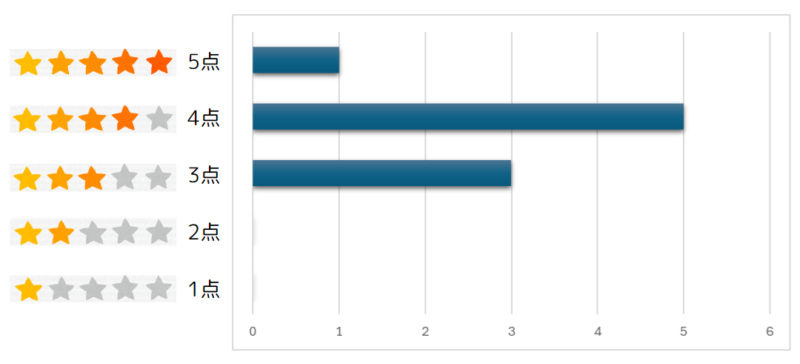

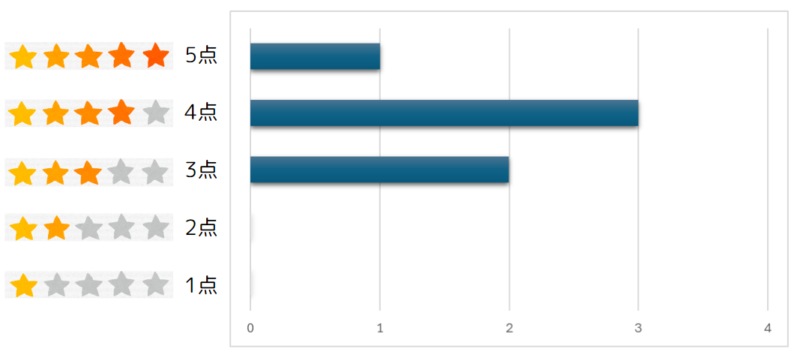

弊社独自アンケート調査によると、ジータックス利用者の総合満足度は非常に高評価でした。

総合評価

4.00点/5点

【弊社独自調査】ジータックスを利用している9人の満足度5段階評価

5点:非常に良い 4点:良い 3点:普通 2点:悪い 1点:非常に悪い

基本無料ということもあり、悪い・非常に悪いと答えた人は0という結果になりました。

弊社独自調査で分かったジータックスのリアルな口コミ(良いところ・悪いところ)についてのコメントを以下見ていきましょう。

ジータックス(Gtax)利用者の良い口コミ・評判

「無料であること」「操作が簡単であること」などを良い口コミとして挙げているひとが多かったです。

操作が簡単で時間の短縮につながった

確定申告、損益計算がかなり簡単だった。無料でも使えるのがよかった。

※各口コミは弊社独自調査による

ジータックス(Gtax)利用者の悪い口コミ・評判

基本的に悪い所はなかったと回答する人が多かったですが、強いていうならというところで以下のような悪い口コミを集めることができました。

基本的に大きな問題になりそうな部分ではないため気にする必要はないでしょう。

市場の価格変動がリアルタイムで反映されないことがあり、特に急激な価格変動があると、ツールのデータが遅れてしまうことがあります。

実際に使ってみて、無料の部分と有料の部分があり、有料の部分の範囲が比較的広めだと感じた。

※各口コミは弊社独自調査による

2位:クリプタクト(CRYPTACT)

10秒でわかるクリプタクトがおすすめな理由

・仮想通貨の損益計算サービスで利用者15万人以上(2025年5月時点)

・対応取引所数(121)、対応コイン数(20,092)、対応取引種類数で総合1位(専門家の相談室調べ)

・取引件数50件まで完全無料

クリプタクトは、対応コイン数が20,092種類(2024年4月現在)と他の仮想通貨損益計算サービスと比較してダントツで多いため、Gtaxと並んでおすすめしている仮想通貨損益計算サービスです。

また、100件とはいきませんが、50件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

※完全無料のFreeプランは100,000件まで可能とHPに掲載されていますが、50件までしか損益計算ができません

ただし、この無料のプランでは、データ保持ができないなど不便なところもあるので注意です。

取引数が多い人でも、とりあえず無料で使いやすさを確認してみるのも良いと思います。

税理士である筆者がおすすめする方法は、ずばり1位の「Gtax」と2位の「クリプタクト」の両方を使ってみて使いやすい方を選択するという方法です。

クリプタクトについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

クリプタクト(CRYPTACT)の料金プラン・対応通貨・対応取引所・ユーザー数

| Freeプラン 料金:無料 | 取引件数50件以下 国内/海外取引所自動対応 |

|---|---|

| Basicプラン 料金:6,600円 | 取引件数300件以下 国内/海外取引所自動対応 データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 |

| Primeプラン 料金:22,000円 | 取引件数2,000件以下 国内/海外取引所自動対応 データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 |

| Proプラン 料金:38,500円~ | 取引件数無制限 国内/海外取引所自動対応 データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 法人評価損益対応 |

Proプランは法人向けのプランとなっており、「法人評価損益対応」機能などがついてきます。

| 対応仮想通貨数 | 22,492 |

|---|---|

| 対応取引所数 | 124 |

| アクティブユーザー数 | 10万人以上 |

| 税理士ユーザー数 | 50以上 |

クリプタクト(CRYPTACT)の機能的な特徴

| 損益・財務 状況分析 | ・損益や残高情報をグラフで表示 ・損益・投資最適化シミュレーター |

|---|---|

| 様々な取引 に対応 | ・暗号資産売買・FX・先物 ・ステーキング ・エアドロップ ・レンディング(貸出) ・ボロウィング(借入) ・IEO/ICO/プレセールなどへの参加 ・ハードフォーク ・マイニング ・DeFi取引 等 |

| サポート | ・サポートデスクあり |

| 税法準拠 | ・移動平均法、総平均法両方での計算可能 ・最新の税法に合わせて計算ロジック自動更新 ・米国、日本の税制に対応 |

クリプタクト(CRYPTACT)の運営会社情報(株式会社pafin)

| 運営会社 | 株式会社pafin |

|---|---|

| 本社所在地 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町3丁目2番4号 麹町HFビル5階 |

| 代表者 | 代表取締役 アズムデ アミン 代表取締役 斎藤 岳 |

| 株主 | JAFCO DG Daiwa Ventures 大和証券グループ本社 bitFlyer Sony Innovation Fund MZ Web3 fund SV-FINTECH MoneyForward D4V(Design for Ventures) 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド FFGベンチャービジネスパートナーズ VENTURE LABO |

クリプタクト(CRYPTACT)利用者の口コミ・評判

弊社独自アンケート調査によると、クリプタクト利用者の総合満足度は非常に高評価でした。

総合評価

3.78点/5点

【弊社独自調査】クリプタクトを利用している9人の満足度5段階評価

5点:非常に良い 4点:良い 3点:普通 2点:悪い 1点:非常に悪い

基本無料ということもあり、悪い・非常に悪いと答えた人は0という結果になりました。

弊社独自調査で分かったクリプタクトのリアルな口コミ(良いところ・悪いところ)についてのコメントを以下見ていきましょう。

クリプタクト(CRYPTACT)利用者の良い口コミ・評判

直感的に使いやすいというところを推しているコメントが目立ちました。

直感的で分かりやすいというのが一番のメリットだと思います。取引種類とかを自動で分けてくれるので楽です。

操作が簡単で初めてでも使いやすかった

※各口コミは弊社独自調査による

クリプタクト(CRYPTACT)利用者の悪い口コミ・評判

悪い口コミはほとんどありませんでしたが、時間がかかることがあるなど一部使いにくいと感じる部分もあるようです。

読み込めない履歴が多く調整に非常に時間がかかった点が良くなかった

海外のdefが反映されない

※各口コミは弊社独自調査による

3位:クリプトリンク(CryptoLinC)

10秒でわかるクリプトリンクの特徴

・暗号資産の計算ツールとしては後発なためまだ利用者は少ない

・対応取引所数は80とそれなりに高く、API連携されている取引所もあり

・取引件数100件まで完全無料

クリプトリンクは、後発の暗号資産税金計算ツールとなっていますが、徐々に人気がでてきているツールになります。

取引件数が100件まで無料であるという点は魅力的なところです。

ただし無料版は使える機能はかなり制約されていますし、海外取引所は利用できませんので注意してください。

また、取引件数101件以上の場合は有料ですが、料金としては3つのツールの中で一番安くなっています。

ただし、クリプトリンク使いやすさで、Gtax、クリプタクトに比べてまだまだ劣るところがありますので注意が必要です。

クリプトリンク(CryptoLinC)の料金プラン・対応通貨・対応取引所・ユーザー数

| 個人 フリー 料金:無料 | 取引件数100件以下 国内取引所のみ対応 |

|---|---|

| 個人 基本プラン 料金:3,960円 | 取引件数500件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 |

| 個人 オプション10 料金:6,000円 | 取引件数5,000件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 Defi/NFT取引対応 |

| 個人 オプション20 料金:16,000円 | 取引件数30,000件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 Defi/NFT取引対応 |

| 個人 オプション30 料金:26,000円 | 取引件数150,000件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 Defi/NFT取引対応 |

| 法人 通常プラン 料金:19,800円 | 取引件数30,000件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 Defi/NFT取引対応 期末時価評価対応 |

| 法人 上位プラン 料金:30,800円 | 取引件数150,000件以下 対応取引所制限なし データ保持機能 取引履歴一覧ダウンロード機能 Defi/NFT取引対応 期末時価評価対応 |

| 対応仮想通貨数 | 公表なし |

|---|---|

| 対応取引所数 | 80 |

| アクティブユーザー数 | 公表なし |

| 税理士ユーザー数 | 公表なし |

クリプトリンクは、料金は安めですが、機能面で上位2社より劣っているところが多いです。

また、対応仮想通貨数やユーザー数などが非公表ということで、まだまだ実績というところでは上位2社に追い付いていないのが現状です。

クリプトリンク(CryptoLinC)の運営会社情報(クリプトリンク株式会社)

| 運営会社 | クリプトリンク株式会社 |

|---|---|

| 本社所在地 | 〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-15 浦和SHビル4階 |

| 代表者 | 代表取締役CEO 酒井孝幸 |

| 所得団体 | 一般社団法人日本ブロックチェーン協会 一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 仮想通貨税務研究会 |

| 提携先 | 弥生株式会社 株式会社ミロク情報サービス |

クリプトリンク(CryptoLinC)利用者の口コミ・評判

弊社独自アンケート調査によると、クリプトリンク(CryptoLinC)利用者の総合満足度は非常に高評価でした。

総合評価

3.83点/5点

【弊社独自調査】クリプトリンクを利用している6人の満足度5段階評価

5点:非常に良い 4点:良い 3点:普通 2点:悪い 1点:非常に悪い

基本無料ということもあり、悪い・非常に悪いと答えた人は0という結果になりました。

弊社独自調査で分かったクリプトリンクのリアルな口コミ(良いところ・悪いところ)についてのコメントを以下見ていきましょう。

クリプトリンク(CryptoLinC)利用者の良い口コミ・評判

取引件数が多くても安く使えるというところを良い口コミとして挙げているひとがいたのが特徴的でした。

多くの取引所に対応していたため、複数の取引所でトレードしている自分としては一括管理できて助かりました。

便利だった

※各口コミは弊社独自調査による

クリプトリンク(CryptoLinC)利用者の悪い口コミ・評判

悪い口コミはほとんどありませんでしたが、使い方が難しいという口コミがありました。

CryptoLinCも試しましたが、最終的には直感的な使いやすさでGtaxを選びました。

使い方が難しくてイマイチ分からなかった。

※各口コミは弊社独自調査による

各社の料金はほとんど横並び(3社の料金比較表)

実は各社の料金は3社とも横並びでそこまで大差はありません。

料金だけではなく使いやすさをしっかりと確認して使いやすいツールを利用するのがおすすめです。

使いやすさの面では、ジータックスとクリプタクトが頭一つ抜けてます。

仮想通貨損益計算丸投げサービス「コインヘイブン」

仮想通貨の損益計算ツールは、タイムリーに損益状況を把握できるため非常に便利です。

ですが、「正直ツールを入れるのすら面倒」という方や「確定申告の時期になってしまい、急いで仮想通貨の損益計算を終わらせる必要がある」という方もいるでしょう。

そういう方は、「仮想通貨損益計算丸投げサービス」を利用するのも手です。

| 丸投げ サービス を利用 | 【メリット】 完全丸投げで損益を計算してくれるから楽 【デメリット】 損益をタイムリーに把握できないため節税がしにくい |

|---|---|

| 無料ツール を利用 | 【メリット】 タイムリーに損益を把握できるため節税ができる 【デメリット】 ツールを自分で使いこなす必要がある |

「コインヘイブン」は仮想通貨損益計算丸投げサービスでおすすめです。

取引所から入手できる報告書やデータを送付すれば、あとは計算して結果を返してもらえるというサービスです。

また、税理士などに仮想通貨の確定申告に関する相談ができます。

とにかく、仮想通貨の確定申告が面倒だから丸投げできないかと考えている人にはピッタリのサービスと言えるでしょう。

・LINEで気軽に相談できる

・税理士などに相談可能

問い合わせもLINEで気軽に相談するところから始められるため、今利用者が急増中です。

仮想通貨の損益計算を丸投げしたいという方はぜひ一度使ってみてください。

▼仮想通貨の計算を丸投げ!!▼

その他の仮想通貨損益計算ツール・アプリ

有名どころは、Gtax、クリプタクト、クリプトリンクの3つで、間違いなくおすすめベスト3になります。

ですが、そのほかにも仮想通貨の損益計算ができるツールがありますので、紹介したいと思います。

Koinly

| 料金 | ・税務レポートのダウンロードがなければ取引10,000件まで無料 |

| 特徴 | ・対応取引所は420以上、対応仮想通貨は25,000以上 ・暗号資産と税金を管理するためのソフト ・海外のツールであるため英語でわかりにくい |

| 運営会社 | PRASAD&COMPANY LLP |

| 公式HP | https://koinly.io/ja/ |

Koinlyは海外の会社が運営する仮想通貨計算ツールです。

英語のツールのため、日本人にはかなり使いづらいと思います。

クリプトマネージ(CRYPTO MANAGE)

| 料金 | 無料(無料期間は未定) |

| 特徴 | ・対応通貨約9,400種類、対応取引所はGMOコイン、DMMBITCOINなどの国内外主力取引所をカバー |

| 運営会社 | 株式会社イー・ラーニング研究所 |

| 公式HP | https://crypto-manage.jp/ |

クリプトマネージは、新進気鋭の仮想通貨収支計算ツールです。

機能や対応取引所数などでGtaxやクリプタクトに大きく後れをとっているものの、今だけ完全無料というところをウリとしています。

一度試しに使ってみるのは良いかもしれません。

ビットフォリオ

| 料金 | 無料~2,880円 |

| 特徴 | ・仮想通貨、株式、外国為替、自動車や美術品などの資産をトータルで管理するアプリ |

| 運営会社 | Timelabs Ltd |

| 公式HP | https://apps.apple.com/jp/app/ |

ビットフォリオは、あくまで資産管理ツールにはなりますが、暗号資産の簡単な損益を把握することはできます。

もっとも確定申告のための収支計算などには不向きですし、自動取込機能などもまだまだ追いついていませんので、取引が多い方にはおすすめできません。

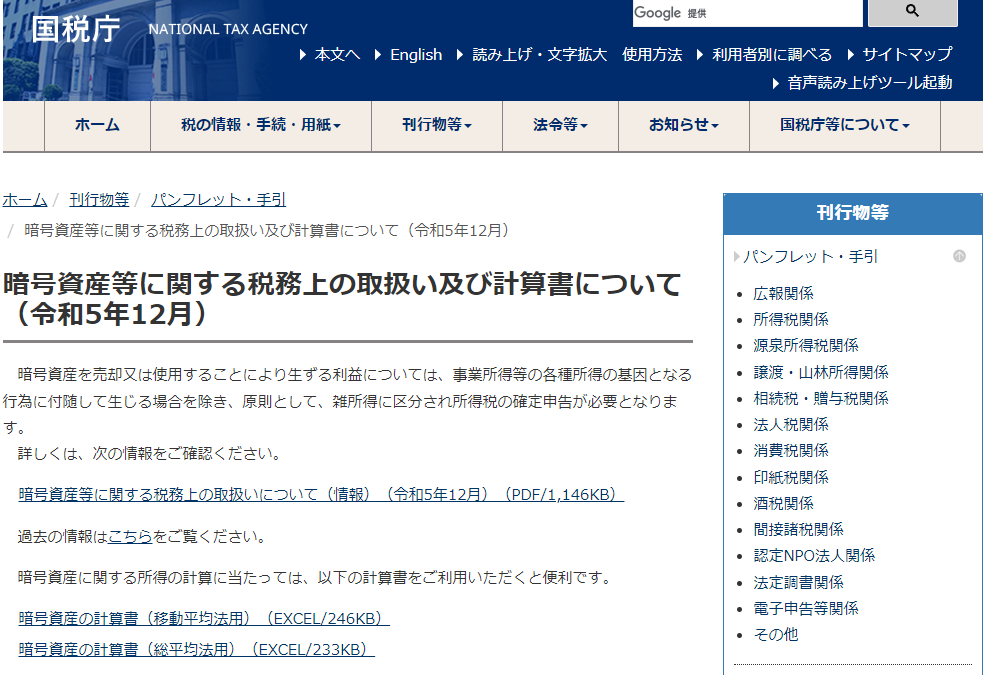

国税庁の計算用エクセル

仮想通貨の損益計算ツールというには言い過ぎかもしれませんが、

国税庁が仮想通貨の損益計算用のエクセルを用意してくれています。

取引数が少ない方はこのエクセルを使って計算してしまうのも手でしょう。

国税庁HP:暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について

仮想通貨の税金計算ツールとは?【特徴】

仮想通貨の税金計算ツールは、簡単にいうと、「仮想通貨で年間いくら稼いだのか?損したのか?」を計算してくれるツールです。

仮想通貨の税金計算ツールで仮想通貨の稼ぎの額を出して、それを申告書に転記すれば確定申告ができるというわけです。

- 楽に仮想通貨の損益計算を行ってくれるため便利で使いやすい

- 一定取引額までは無料で使えるため、ほとんどの人にとっては無料で使うことができる

特徴①楽に仮想通貨の損益計算を行ってくれるため便利で使いやすい

なんといっても、楽に仮想通貨の損益計算ができ、便利で使いやすいのが最大の特徴です。

国税庁のHPやエクセルなどを参考にして、自分で計算することも可能ではあります。

しかし、「計算が間違っているか不安」「計算が難しい」という問題があります。

仮想通貨の損益計算ツールを使えば、計算間違いの可能性がほぼゼロになりますし、計算も楽勝というわけです。

特徴②一定取引額までは無料で使えるため、ほとんどの人にとっては無料で使うことができる

一定取引額まで無料で使えるという点も非常に魅力的な特徴です。

多くの方が仮想通貨の取引を頻繁に行っておらず、年間いっても数10件程度ではないでしょうか。

その場合は、完全無料でこの計算ツールを利用できるというのは本当にありがたいです。

仮想通貨の税金計算ツールでできること・できないこと

- 仮想通貨の損益計算

- リアルタイムな資産管理

- 確定申告ソフト(会計ソフト)や税理士との連携

- 確定申告そのもの

仮想通貨の計算ツールでできること①仮想通貨の損益計算

仮想通貨の損益計算が数秒~数分でできます。

毎日、複数取引所にある仮想通貨の損益を一目で確認するといったこともできますので本当に便利です。

仮想通貨の計算ツールでできること②リアルタイムな資産管理

損益や残高の情報をグラフで表示したり、財務状況を分析するなど、リアルタイムな資産管理ができます。

ツールによっては、株や不動産なども登録することができ、全ての資産を仮想通貨の税金計算ツールで管理することも可能です。

仮想通貨の計算ツールでできること③確定申告ソフト(会計ソフト)や税理士との連携

紹介したおすすめツール3選は、全てクラウド型ツールとなっています。

各種クラウド型会計ソフト(確定申告ソフト)などと連携させる機能があります。

また、税理士にも遠隔で確認してもらうことができます。

仮想通貨の計算ツールでできないこと①確定申告そのもの

仮想通貨の税金計算ツールだけでは、確定申告までを完結させることができません。

よく利用される方法としては、無料のやよいオンラインなどの会計ソフトと連携させて確定申告を完了させるという方法がよくつかわれています。

後ほど、会計ソフトを利用した確定申告についても解説していますので、よろしければご覧ください。

仮想通貨の税金計算ツールのメリット・デメリット

仮想通貨の税金計算ツールを利用するメリット・デメリットについて解説します。

- 仮想通貨の損益計算を数分で完了させられる

- 仮想通貨の確定申告が楽になる

- 仮想通貨の損益をリアルタイムで確認できる

- 計算が苦手な人でも仮想通貨の損益計算ができる

- 件数が多いと有料になる

- システムエラーが起こると計算結果がわからない

仮想通貨計算ツールのメリット①仮想通貨の損益計算を数分で完了させられる

仮想通貨の損益計算に時間がかからないというのは最大のメリットです。

仮想通貨の計算自体は難しくないため、電卓をはじけばできるという方でも、結構時間はかかってしまいます。

仮想通貨の税金計算ツールを使えば、数分で計算結果がはじき出せるのは最大のメリットと言えるでしょう。

仮想通貨計算ツールのメリット②仮想通貨の確定申告が楽になる

仮想通貨の損益計算に時間がかからず、確定申告書に転記する仮想通貨の稼ぎが一瞬で出せます。

ですので、仮想通貨に関する確定申告が楽になるということにつながります。

「確定申告書を自分で作ることができない」「難しい」という方でも、

仮想通貨の稼ぎさえわかれば、最悪税務署にいって専用端末に入力することで、確定申告まで完了させることもできます。

仮想通貨計算ツールのメリット③仮想通貨の損益をリアルタイムで確認できる

仮想通貨の損益がリアルタイムで把握できるのは、かなり便利です。

「今月はこれくらい稼げてるのか?」「今月は結構厳しい」といった状況が一目でわかります。

Googleでチャートを検索したり、取引所のページで確認する人もいるかもしれません。

ですが、取引所が複数にまたがっている人は、一目で把握することができないため、結構不便です。

すべての取引所の仮想通貨の損益の合計がリアルタイムで一目でわかるというのは実は大きなメリットと言えるでしょう。

仮想通貨計算ツールのメリット④計算が苦手な人でも仮想通貨の損益計算ができる

そもそも「計算が苦手」「算数が苦手」という方もいるでしょう。

仮想通貨の税金計算ツールを使えば、何も考えずとも、完全自動で損益計算をしてくれるという点も大きなメリットです。

仮想通貨計算ツールのデメリット①件数が多いと有料になる

クリプタクトは50件まで、Gtaxやクリプトリンクは100件まで無料となっています。

件数が無料の範囲を超えると有料となってしまいます。

件数が多いということは多くの方にとっては利益が出ていると思いますので、有料であったとしても料金自体は難なく払える額ではあると思います。

件数が多いほどこの仮想通貨の税金計算ツールの便利さは増すことになります。

仮に件数が多く、有料となってしまったとしても、ツールを使い続けるメリットは非常に大きいでしょう。

仮想通貨計算ツールのデメリット②システムエラーが起こると計算結果がわからない

仮想通貨の税金計算ツールに限らず、クラウド型のツールでは、度々システムエラーが生じます。

システムエラーが生じた場合には、リアルタイムに損益計算結果が把握できないというデメリットが生じます。

これは、大手のクラウド型ツールでもよく発生している問題ですので、仕方ないと割り切るしかないと思います。

もっとも、紹介した3社のツールでは今のところ大きなシステムエラーは生じているという口コミ・評判はありませんでしたので、気にする必要はないと思います。

実際に仮想通貨損益計算ツールを導入しているのはどんな人?

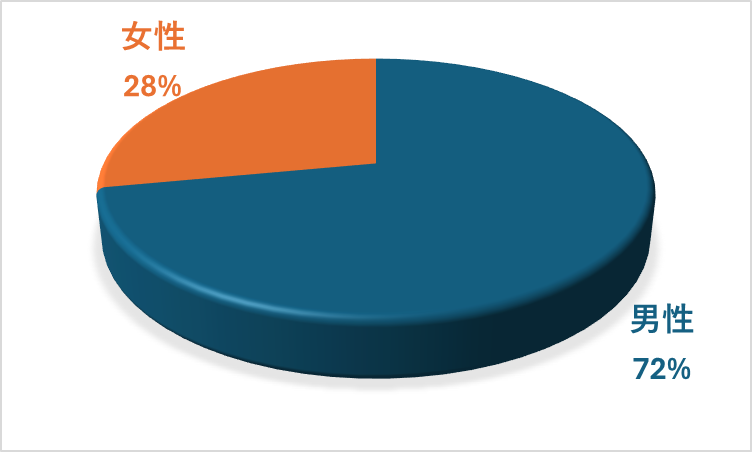

弊社独自アンケート調査から実際にどんな人が仮想通貨損益計算ツールを導入しているのかを調べてみました。

男女比では男性が多め

今回の調査では、男性の比率が72%と多かったのが特徴です。

仮想通貨投資はまだギャンブル要素の強い投資と捉えられていることからギャンブル好きの男性が多いのかもしれません。

弊社独自調査による N=25

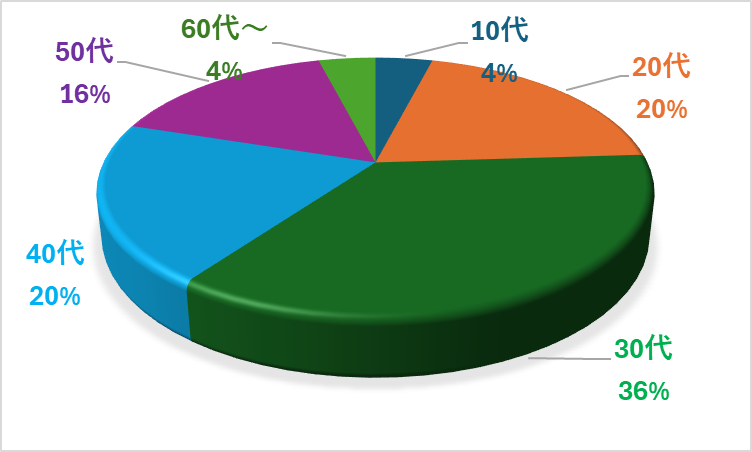

利用している年齢層は幅広い

今回の調査では、仮想通貨損益計算ツールを利用している人の年代は本当に幅広かったのが特徴的でした。

一番多かったのは30代でしたが、20代から50代まで多くの人が仮想通貨損益計算ツールの便利さを感じて利用しているようです。

弊社独自調査による N=25

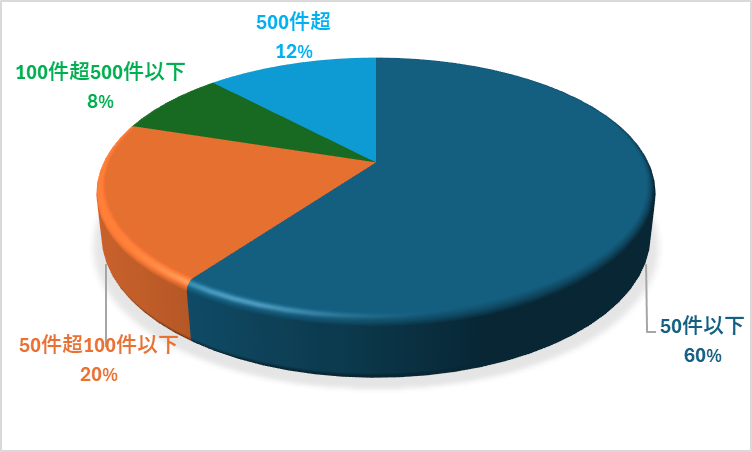

取引件数50件以下の人が多いが、中には500件超の人も

仮想通貨損益計算ツールを利用している方の多くが取引件数50件以下ということでした。

ですが、中には、取引件数500件超のデイトレーダーの方もいました。

仮想通貨損益計算ツールは取引件数が多いほど利用価値が高いので、取引件数が多い人には必須のツールと言えるでしょう。

弊社独自調査による N=25

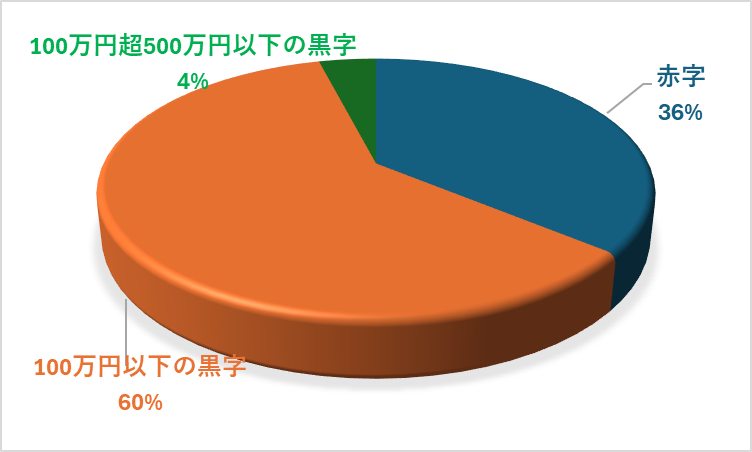

仮想通貨で大儲けしている人は今回の調査ではなし

今回の調査では、仮想通貨で500万円超を稼いでる人はいませんでした。

意外だったのは赤字の方でも仮想通貨損益計算ツールを利用しているということです。

仮想通貨損益計算ツールは確定申告のために利用している人が多いとは思います。

ですが、そもそも損益計算が便利・楽ということで確定申告の必要がない赤字の人でも利用しているのが特徴です。

弊社独自調査による N=25

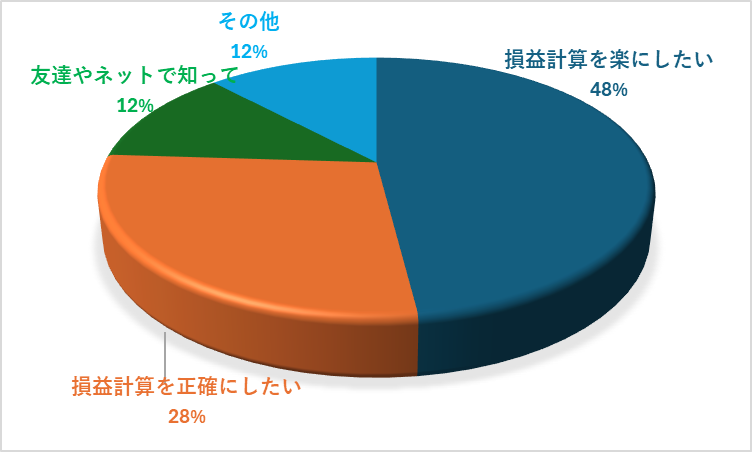

仮想通貨損益計算ツールの導入きっかけは「楽に計算できるから」

仮想通貨損益計算ツールを導入するきっかけを調査したところ、

多くの方が「楽に損益計算できる」「損益計算を正確にしたい」と思ったことをあげています。

また、そもそも存在を知らなかったが、存在を知って導入したという方も一定数いました。

弊社独自調査による N=25

仮想通貨損益計算ツールで重視されているポイントは「ツールの使いやすさ・品質面」

仮想通貨損益計算ツールを選ぶ際に重視しているポイントを聞いてみたところ、「使いやすさ」「品質」がもっとも多い回答になりました。

多くの仮想通貨損益計算ツールが取引件数が少ない人は基本無料で使えることをウリにしています。

また、今回の調査では多くの方が取引件数100件以下ということでした。

そのような理由からそこまでコスト面は気にならず、「使いやすさ」を重視していると答えた方が多かったのかもしれません。

弊社独自調査による N=25

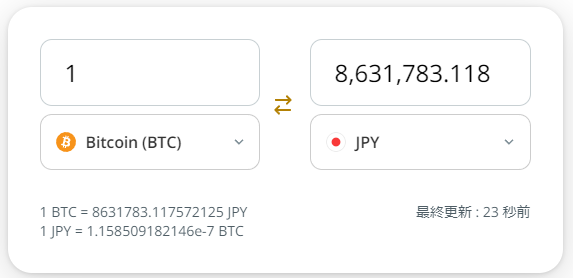

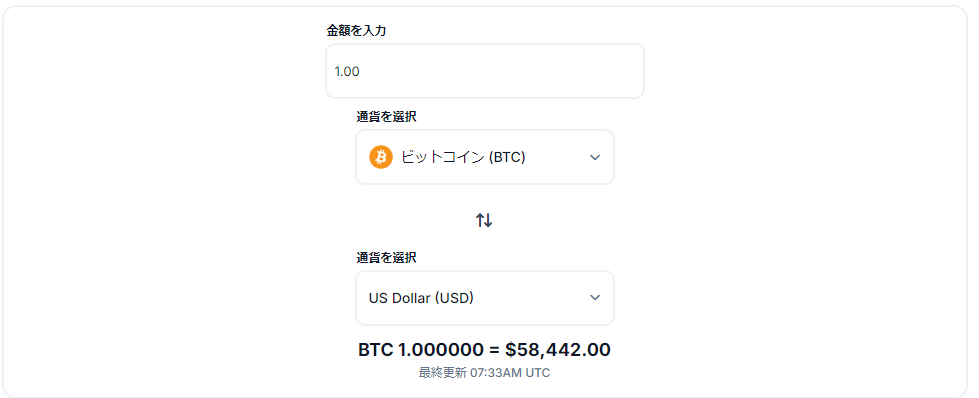

ビットコインや仮想通貨(暗号資産)の計算機(変換ツール)

サイト上で、簡単に今のビットコインやその他仮想通貨について、円やその他の通貨換算でいくらになるかを算出してくれるツールがあります。

どれもサイト上ですぐに無料で使えますので、もし今の仮想通貨のリアルタイムな価値を知りたいという方はこういったツールを利用するのもありでしょう。

コインテレグラフジャパン(COINTELEGRAPH)

コインテレグラフジャパンは、仮想通貨(BTC、ETHなど)と換算する通貨(日本円、USドルなど)を選択すれば、瞬時に換算してくれます。

CoinGecko(コインゲッコー)

CoinGeckoは、仮想通貨を国の通貨価値で換算できるだけでなく、仮想通貨を他の仮想通貨で換算することができます。

例えば、1BTCが何ETHになるのかなどを瞬時に換算してくれます。

そもそも仮想通貨の利益はどうやって計算すれば良いの?!

さて、そもそも仮想通貨の損益計算、利益の計算はどのようにすれば良いのでしょうか。

ちなみに、仮想通貨の税金の仕組みについて詳しく解説している記事もありますので、よろしければ参考にしてみてください。

基本的なルールは簡単。売却時、交換時に利益・損失が確定!

基本的な計算方法は小学生の算数レベルなので、本当に簡単です。

基本的には購入時は一切関係なく、売却あるいは他のコインや商品などに交換したときに利益、又は損失が発生するという株と同じような考え方になります。

例を見てみましょう。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した

5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した

A:損益計算

5月5日付で、

1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)のXコイン30枚(180万円分)を400万円で売却しているため、

220万円の利益となる(400万円ー180万円=220万円)

これが、5月5日付で、400万円の価値の商品を購入した場合には同じ計算で220万円の利益となります。

また、日本円ではなく、ドルや他の仮想通貨に換えたとしても、ドルや仮想通貨の価値を日本円換算して、交換時の利益を計算する必要があります。

売買を頻繁にしている人は特に注意が必要

計算方法は紹介した通りです。

1年間でほとんど取引していない人であれば、ほんとうに電卓をたたくだけで簡単に計算ができるわけです。

しかし、何度も売買している人や、いろんな通貨に頻繁に交換している人は計算が難しくなるため注意が必要です。

まず、計算が若干複雑になります。

実は、コインの1枚あたりの原価の計算方法は、

その都度購入原価の平均をとって原価を計算する「移動平均法」と1年間の購入額合計を購入枚数総計で割って算出する「総平均法」の

二つの方法があり、取引が多いと、移動平均法を利用している人は、損益計算が複雑になります。

ちなみに、「移動平均法」と「総平均法」は有利な方法を選択できるため、節税したい人は両方の方法で計算してみて有利な方法を選択する必要があります。

また、商品や別のコインに交換している場合には、その商品やコインの価値などがわからないと、売価が出せません。

取引所からの出金額ベースで損益計算をしている人が現状大半?!間違った認識が危険わけとは?!

よく、「取引所に100万円預けて、仮想通貨取引をやっていて、今日本円換算で90万円だから10万円損した」

なんてことを言っている人がいます。

しかし、これは税金計算では10万円損をしたと言えない可能性が高いため、気を付けないといけません。

というのも先ほどお伝えした通り、税金の計算をするときは、売却や交換の都度、利益または損失の計算をし、

その1年間の合計が利益になっていたら、税金を払わなければなりません。

例えば、100万円で買ったコインの半分(50万円分)が80万円で売れたけど、

残りの50万円分のコインの価値が10万円になってしまい、そのまま寝かしていたとしましょう。

そうすると、税金計算における利益は30万円(80万円-50万円=30万円)となってしまい、

トータルでは損をしているとしても、税金を払う必要がでてしまうわけです。

仮想通貨で稼いだ所得から税金計算や確定申告はどうやるの?!

仮想通貨で稼いだ利益(所得)の計算は説明しましたが、その利益(所得)をどうやって税金計算や確定申告につなげていくのでしょうか。

仮想通貨の税金に関して詳しく解説している記事もありますのでよろしければあわせてご覧ください。

仮想通貨の所得は雑所得の区分に該当する

仮想通貨の利益(所得)は個人の場合、雑所得として扱われます。

ちなみに、雑所得は、基本的には、本業や不動産などの所得ではないものを計上するところで、副業で稼いだ所得などを計上するときに利用するところです。

この雑所得というのは、給与所得、事業所得など個人の所得の種類がたくさんある中で、なかなか「やっかいな所得」です。

なぜ「やっかい」かというと、雑所得で出た損失は他の所得と相殺することができないからです。

ただ、気を付けていただきたいのは、雑所得の損失は他の所得と相殺することができないのであって、雑所得の利益は、損益通算できる所得と相殺はできてしまいます。

のちほど、詳しく説明しますが、この雑所得の利益は損益通算できる所得と相殺はできるというところが、仮想通貨の節税には非常に有効になりえます。

税率は累進課税となるため、注意が必要

さて、仮想通貨は雑所得になるということは、最終的に給与所得や事業所得と合算された上で累進課税がかけられるということになります。

累進課税とは、所得が多ければ多いほど、その分に対して高い税率をかけられるような制度です。

よく言われているような仮想通貨で1億円以上稼いだいわゆる「億り人」と呼ばれるひとは、実は、所得税として4,000万円以上は払わなければならない(住民税も含めると5,000万円以上)ということになります。

かなり税金でもっていかれることになりますので、実は、雑所得になるということは稼いだとしても多くの税金がかけられてしまうということになります。

例) 所得1億円の人の所得税額

1億円×45%-4,796,000円=40,240,000円

確定申告が必要でない場合はあるのか?

給与所得者が、年末調整を受ける場合に、

その年末調整を受ける会社の給与以外の給与所得と雑所得の合計が20万円以下であれば、確定申告は不必要とされています。

1社からしか給与を受け取っていないサラリーマンであれば、雑所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ですが、ほとんどの場合は、20万円以上稼いでいるか赤字かのどちからではないでしょうか。

ちなみに、赤字であれば当然確定申告する必要はありません。

納税の方法(やり方)はどうやるのか?

仮想通貨による雑所得が発生し、確定申告が必要な人は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の3月15日まで(コロナで期限が延長される可能性あり)確定申告という形で申告した上で、

同じ3月15日までの期限で所得税を支払う必要があります。

所得税は、以下のような方法が一般的です。

- クレジットカードで納付する。

- 金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。

クレジットカードで納付した場合、ポイントがつくためお得です。

損失が出た場合も損益通算はできない?!給与所得に対して仮想通貨の損失をあてられないので注意

雑所得で出た損失は他の所得と相殺することができません。

例えば、年収400万円のサラリーマンが仮想通貨で300万円損をしたら、合計100万円(400万円ー300万円=100万円)に対して税金を納めれば良いと思うかもしれませんが、

そうではなく、仮想通貨の300万円の損失は、なかったものとされ、400万円の年収にまるまる税金をかけられてしまいます。

ですので、このサラリーマンは、この1年間で税金と仮想通貨のマイナスでほとんど実質稼げてないこと(むしろマイナス)になってしまうというわけです。

では、「仮想通貨で利益がでても、事業の赤字や交際費などに利用できるのではないか」という質問を受けることがあります。

この答えは、実はYESです。

仮想通貨で利益が出た場合、仮想通貨としての所得を計算する場合には、費用(経費)は、取引所に支払うような手数料と取得費用くらいのため、仮想通貨としての所得をゼロに近づけるという節税方法はまずありません。

しかし、他の損益通算が可能な所得(事業所得、不動産所得など)の赤字と相殺することはできてしまうのです。

なので、事業所得がある人であれば、事業であえて大幅な赤字を出しておき、仮想通貨で大きな利益がでたところにぶつけてしまえば、節税ができます。

節税の方法(やり方)はあるのか?

累進課税の話をした通り、仮想通貨で沢山の稼ぎを出してしまうと、相当高い税金がとられてしまいます。

そこで、節税の方法はないのかと誰もが考えると思います。

節税の方法は主に二つあります。

節税の方法

・利益が出る売却もしくは交換に対して、損失が出る売却もしくは交換をぶつける

・他の副業や事業所得、不動産所得がある人はその所得の損失を仮想通貨の利益にあてる

雑所得は、利益が出ているのであれば、他の事業所得や不動産所得などの損失と通算することはできます。

また、雑所得内では損失と利益を相殺することができます。

なので、仮想通貨で利益が出る場合は、損益通算が可能な事業所得や不動産所得、雑所得内での損失を利益にあてることを考えることが節税には非常に重要です。

仮想通貨の税金の節税方法について詳しく解説している記事もありますので、よろしければ参考にしてみてください。

節税のために事業所得を作り赤字にする方法は危険?!

よく、仮想通貨の税金をなんとか減らしたいため、仮想通貨で稼げた時に、開業届を出し、

事業所得を発生させ、その事業所得を交際費などを利用して大幅に赤字にさせた上で、

仮想通貨の利益と事業所得の赤字を相殺させようと考える人がいます。

この方法は実は税制のルール変更により、2022年以降難しくなる予定でした。

2022年以降は、事業の売上が300万円以上なければ事業所得ではなく雑所得にしなさいというルールができる可能性がありました。

しかし、これには7,000通もの否定的な意見が殺到したことで、このルールは消えてなくなりました。

否定的な意見とは、「副業を推し進める政府の方針と相反する税制を作るべきでない!!」という意見です。

そこで、国税庁は、今まで通り「社会通念上事業と認められるかどうか」で事業所得にできるかどうかを判定することに戻しました。

そして、「社会通念上事業と認められるかどうか」の判定については、帳簿保存があることが一つの判定基準になるという文言が追加されました。

したがって、会計ソフトの重要性は高まったと言えると思います。

要するに「雑所得じゃなく事業所得にしたければ、とりあえず会計ソフトを導入して記帳しておけばOK」ということです。

ちなみに、雑所得と事業所得では事業所得が圧倒的に有利になるケースがほとんどです。

節税手段として、事業所得を発生させる方法はよく使われる節税スキームであり、悪い方法というわけではありません。

ですが、やり方を間違えると税務署に指摘されることになりかねません。

税理士とよく相談し、やり方には注意しましょう。

仮想通貨で稼いだ場合は、所得税だけじゃなく、住民税も発生する

仮想通貨で稼いだ場合は、確定申告をした上で、所得税を翌年の3月15日までに納める必要があることは先ほどお伝えしました。

ですが、実は住民税も納める必要があるのです。

住民税は、確定申告の情報をもとに各市町村から納付書というものが届き、期限内に銀行などで納める必要があります。

ですので、住民税の分もあらかじめ納める必要があると思って、貯金しておかなければなりません。

ちなみに、住民税は翌年の6月に一括で払う方法と翌年の6月から翌々年の1月にかけて4分割で払う方法の二つの方法があります。

くれぐれも仮想通貨で利益が沢山でたからといってそのお金を全部使ってしまわないように注意するようにしてください。

仮想通貨の所得隠し、脱税は近いうちに国税庁や税務署が徹底調査してくる可能性が高い

仮想通貨で稼いでいる人は、所得税や住民税を支払う必要があります。

しかし、仮想通貨で稼いでいても、「所得税や住民税を払わない」、「どうせバレないだろう」と思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、正直仮想通貨の動きは、取引所のデータなどを見ることができる税務署には丸わかりです。

はっきりいって、稼いでいる人はかなり税務調査でやられると思います。

後ほど説明しますが、実際に2021年10月3日のニュースでも大規模な税務調査で、仮想通貨に関する脱税が指摘されています。

税務調査の指摘を受けるまで、所得税や住民税を払っていなかった人は、加算税や延滞税など、本来払うべき所得税以外に数10%の税金を余計に納めなければなりません。

くれぐれも、バレないだろうということで、確定申告をしないということはやめてください。

ちなみに、仮想通貨の確定申告のやり方をわかりやすく解説している記事もありますので、よろしければご覧ください。

確定申告や仮想通貨の損益計算を行う方法の種類

仮想通貨の損益計算や確定申告を行う場合に、個人としてとるべき方法にはどんな方法があるのでしょうか。

最初に紹介したようなサイトやツール(ソフト)を利用する方法以外にもあるのでしょうか。

自分で計算し、仮想通貨の損益計算、確定申告を行う(国税庁のHPが参考に)

まずは、サイトやツール(ソフト)を利用せずに、自分で計算し、確定申告を行う方法があります。

仮想通貨の損益計算は、国税庁のHPで計算方法を確認し、取引所の取引明細などを見ながら一つずつ自分で計算することは可能です。

参考:国税庁HP

税理士に依頼し、仮想通貨の損益計算、確定申告を行う

企業の経営者やお金持ちの人は、個人の所得税でも税理士をつけている場合が多いです。

そういった場合は、仮想通貨の損益計算、確定申告も税理士に任せてしまうことがほとんどです。

個人の所得税の計算や確定申告を税理士に依頼した場合、20万円程度は最低でもかかりますが、

間違えるリスクなどを大幅に減らすことができるほか税務調査が入るリスクも下がり、安心して任せることができるため、

稼いでいるのであれば税理士に依頼しておく方が無難でしょう。

「丸投げサービス」、「サイト」や「ツール」を利用し、確定申告を行う

「丸投げサービス」や「ツール」を利用して、仮想通貨の損益計算をした上で、自分で確定申告を行うという方法が一番コスパが良いのではないかと思います。

今回紹介した「丸投げサービス」、「ツール」は基本無料で使えますので、是非チェックしてみてください。

自分で確定申告をする場合は、会計ソフトも必須

仮想通貨の損益計算はクリプタクトを利用すればいいですが、最終的に確定申告を自分自身でするとなると、その他の損益計算や確定申告書類の作成が必要になります。

また、先ほども少しふれましたが、雑所得ではなく事業所得にしたいと考えている方であれば、会計ソフトは必須になります。

確定申告書類の作成は、マネーフォード、弥生オンラインのどれかを利用すれば間違いありません。

できる限り安くすませたければ、初年度無料かつ利用料も安い弥生オンラインがおすすめです。

~おすすめ会計ソフトまとめ~

| 弥生 オンライン  | マネー フォワード  | |

| 個人 青色申告 | 初年度無料 年11,330円 ※やよいの青色申告 ※初年度無料キャンペーン 利用時翌年度の 年間利用料 【青色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード 確定申告 ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. |

| 個人 白色申告 | 永久無料 ※やよいの白色申告 【白色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード確定申告 ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. |

| 法人 | 初年度無料 年30,580円 【法人向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年39,336円 ※最も安いプラン 【法人向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. |

| 使いやすさ | 経験者向け | 経験者向け |

| 機能面 | 機能充実 | 機能充実 |

おすすめの会計ソフト・アプリについては、こちらの記事も是非参考にしてみてください。

また、freeeとマネーフォワードについて専門家のインタビュー記事もありますので、こちらも是非参考にしてみてください。

仮想通貨の税金に関する注意点や最近のトピック

仮想通貨の税金に関する注意点や最近のトピックなどを最後にご紹介していきたいと思います。

仮想通貨で億り人になった人の税金は所得税だけで4,000万円を超える?!まさに税金地獄

先ほども少しふれましたが、仮想通貨で稼げるという話をしている人は税金のことをあまり気にしていません。

しかし、仮想通貨で億り人になったとしても、実際の手取りは所得税に住民税もあわせると5,000万円(半分)くらいしか手元には利益として残りません。

2024年現在、仮想通貨においてはせっかく稼いでも半分近く税金でもっていかれるということはしっかりと覚えておく必要があります。

仮想通貨の税金がなぜ高いのかについて解説している記事がありますのでよろしければご覧ください。

2021年10月3日のニュースで衝撃が?!仮想通貨(暗号資産)の投資家に大規模な税務調査!約14億円の申告漏れが指摘

仮想通貨(暗号資産)の税務処理に対して、いずれ大規模な取り締まりがはじまるだろうと懸念されていた中、

2021年10月3日に数十人に対して約14億円の仮想通貨に関する税金の申告漏れが税務調査で発覚したとの報道がありました。

ついにはじまったかという感じです。

今後も、仮想通貨に関する税金の申告漏れは取り締まりが厳しくなると思います。

仮想通貨をやっている人は必ず、確定申告をするようにしてください。

将来、税制改正がされて、税率が一律20%になる可能性が高い!FXと税金計算が一緒に?!

さて、仮想通貨に関して、「税金地獄がまっている」、「億り人は大変だ」などというバッドニュースを伝えてきましたが、

希望もあります。

実は、FXのような投資に関しては雑所得であるにもかかわらず、どれだけ稼いでも税金は20%しかとられないいわゆる「申告分離課税」が適用されています。

これは、「FXが実質的に株投資と同じような投資の取引であり、それに対して累進課税を適用してしまえば、株取引との整合性がとれない」ということから、

税制が改正されてなされたものです。

実は、仮想通貨に対しても、そのような議論が現在行われており、将来的に税率がFXと同じように20%と一律になる可能性があるのです。

今、含み益がかなり出ている方は、税制改正がされるまで売却や交換を待つべき?!

税制改正がくる可能性が高いということは、今大幅な含み益を抱えている人は、税制改正がなされるまで待ったほうがいいということです。

当然、ほとんど収入がない人に関しては、20%の税率を超えないように調整し、仮想通貨を売却、交換するのはアリです。

しかし、仮想通貨での稼ぎが1,000万円を超えるような人であれば、稼ぎをうまく1,000万円程度まで抑えることで、将来的なことも考えると非常に有効な節税となる可能性があるのです。

税制改正がなされた場合、損失の3年間の繰越控除ができる可能性が高い

FXの取引で損失が出た場合、税務上は、その後3年間はその損失を持越し、利益にあてられることになっています。

実は仮想通貨に関しても同じような制度に将来的にはなる可能性が高いです。

ですので、仮に仮想通貨で赤字であったとしても、税制改正までは売却や交換するのではなく、そのまま所有しておき、

税制改正がなされたあとに、赤字を確定させ、その後3年間の繰越控除を利用した方が得になる可能性があります。

仮想通貨の税金対策について解説している記事がありますのでよろしければご覧ください。

仮想通貨取引は法人口座で行った方が得?!

仮想通貨取引の利益は、法人で行った場合は、法人の他の利益と同じで、一律の税率(最高30%程度)となります。

また、法人の赤字と相殺することもできます。

したがって、仮想通貨取引を今から始めたいという人は、法人で行うのも一つの手だと思います。

すでに事業をしている人であれば、法人化しておくことのメリットは大きくなるでしょう。

格安で確定申告が可能な税理士

最後に、格安で確定申告を依頼できる税理士を紹介したいと思います。

仮想通貨の損益計算ツールがあっても、節税のことや税金のことは自分で勉強しなければなりません。

また、確定申告は非常に面倒な作業です。

ですので、税理士を安くつけることはできないかと誰もが考えます。

税理士は質で選んだほうが節税に結果的につながるから良いと税理士である筆者は主張したいところですが、

ほとんどの方は税理士を値段で選ばれているのも事実です。

そこで、個人の皆様にできる限り安い税理士サービスを紹介できないかと選んできたサービスがこちらになります。

弊社が調べた限り、このサービスより安く確定申告を依頼できるところはありませんでした。

仮想通貨の損益計算で悩んでいる方でまだ税理士をつけていない方は、少しくらい費用を払ってでもいいので税理士をつけることをおすすめします。

どれだけ自分で税金のことを勉強していても、多くの方が勘違いして、理解してしまっているという現状を筆者もよく見ています。

そういった勘違いを防ぐとともに、情報収集の手間を大幅に防げるのが税理士に依頼する最大のメリットなのです。

以下の税理士事務所は10万円程度で確定申告代行を依頼できる非常に格安な税理士事務所です。

みんなの会計事務所の確定申告代行

合計の収入が数百万円程度と低い方は、みんなの会計事務所の確定申告代行サービスを利用いただくと安くなる可能性が高いと思います。

ただし、仮想通貨の収入がある方で、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。

よろしければ、お見積りをとってみてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

仮想通貨の税金の仕組みをしっかりと理解し、税務調査で指摘されないように注意してください。

仮想通貨の税金計算は無料のサイト・ツール(ソフト)を利用して損は一切ありませんので、利用してみると良いと思います。

👇今なら100件まで無料!!👇

👇今なら50件まで無料!!👇