仮想通貨で思わぬ利益が発生し困っているそこのあなた。

仮想通貨で稼いだ場合は、確定申告が必要になります。

そこで今回は、仮想通貨で稼いだ額の計算方法から確定申告の方法までわかりやすく解説していきます。

この記事を読めば、あなたでも必ず仮想通貨の確定申告をマスターできるはずです。

▼この記事でわかること

・仮想通貨の確定申告は損益計算さえできれば税務署でなんとかなる

・仮想通貨の確定申告は必須!!確定申告をしていなければ税務署にバレる!!

【サラリーマンでも簡単】仮想通貨の確定申告のやり方2選

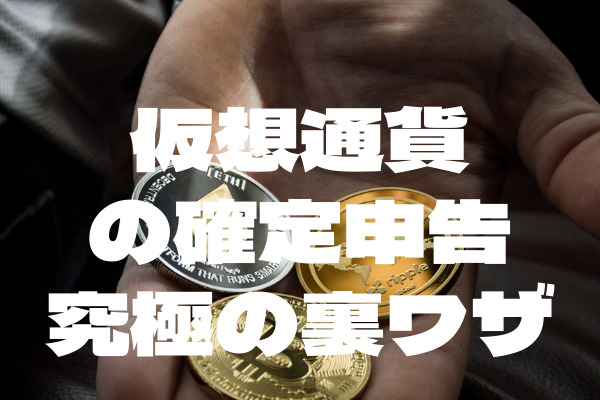

仮想通貨の確定申告を「簡単にお金をかけずに終わらせる方法を教えてほしい」

まずはこんな方向けに究極に簡単な仮想通貨の確定申告のやり方2選を紹介します。

- 無料ツールを利用して仮想通貨の損益計算 ⇒ 税務署へ行く

- 無料丸投げサービスを利用して仮想通貨の損益計算 ⇒ 税務署へ行く

両者とも、「仮想通貨の損益計算を完了させて、税務署へかけこめ!」というシンプルなものです。

| 無料ツール を利用して 損益計算 を完了 | 【メリット】 タイムリーに損益を把握できるため節税ができる 【デメリット】 ツールを自分で使いこなす必要がある | 詳細 |

|---|---|---|

| 無料丸投げ サービス を利用して 損益計算 を完了 | 【メリット】 完全丸投げで損益を計算してくれるから楽 【デメリット】 損益をタイムリーに把握できないため節税がしにくい | 詳細 |

簡単な確定申告のやり方①仮想通貨の損益計算を無料ツールでして税務署へかけこむ

仮想通貨の確定申告をとりあえず楽に終わらせたい人は、仮想通貨の損益計算だけ自分でして、あとは税務署へかけこみましょう。

こんなアドバイスをする税理士は筆者以外あまりいないでしょうが、正直この方法が一番簡単な究極の裏技になります。

簡単な確定申告の方法

①仮想通貨の損益計算をする

⇓

②計算結果と源泉徴収票をもって税務署へ行く

⇓

③税務署職員に手取り足取り教えてもらう

でも、仮想通貨の損益計算すらよくわからないという人は、Gtaxもしくはクリプタクトというサイトを利用してみてください。

誰でも簡単に10秒でできるので非常におすすめです。

Gtaxも、クリプタクトは、各種取引所と自動連携する機能があります。

また、自動連携できない取引所であっても、取引履歴データをそのままインポートするだけで、その人の仮想通貨の損益がリアルタイムに画面に表示されます。

しかもGtaxは年間取引数100件まで、クリプタクトは年間取引数50件までであれば完全無料です。

Gtax

| クリプタクト

| |

| 料金 | 〇

100件まで無料 件数100件超の場合は料金に大差なし | △ 50件まで無料 件数50件超の場合は料金に大差なし |

| 使いやすさ | 〇 データ取り込みで簡単 | 〇

API連携でデータ取り込みも不要 |

| 対応取引所数 | △ 70取引所対応 2024年4月時点公式サイトより | 〇 121取引所対応 2024年4月時点公式サイトより |

| 公式サイト | Gtax公式サイト | クリプタクト公式サイト |

簡単な確定申告のやり方②仮想通貨の損益計算をTAX-Cでお願いして税務署へかけこむ

とりあえず、仮想通貨の損益計算さえすませればあとは税務署に行けばなんとかなるという話はさせていただきました。

無料ツールを使って自分で計算するという手間すらめんどくさいという方は「TAX-C」というサービスを利用するのが良いでしょう。

TAX-Cは「取引件数100件まで」かつ「国内取引所のみ」だと今のところ無料で使い続けられます。

また、「取引件数100件超」「海外取引所あり」だとしても初年度は無料で使えます。

問い合わせもLINEで気軽に相談するところから始められるため、今利用者が急増中です。

仮想通貨の損益計算を丸投げしたいという方はぜひ一度使ってみてください。

▼【基本無料】仮想通貨の計算を丸投げ!!▼

仮想通貨の税金とは?(所得税と住民税)

仮想通貨の稼ぎに対してかかる税金は具体的には所得税と住民税になります。

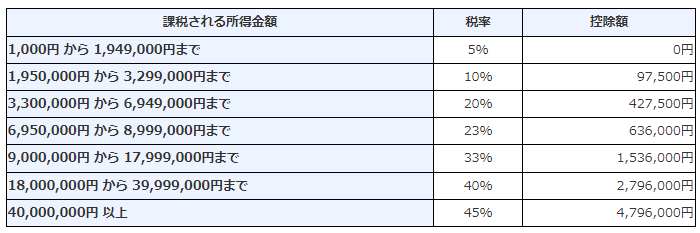

所得税は最大税率が45%(累進課税)

所得税に関しては、所得の金額において、段階的に税率が上がる「累進課税」が採用されています。

具体的には以下の表のような税率が段階的に発生します。

引用:国税庁HP

所得の金額が高い場合には、高い部分に対して高い税率がかかります。

例えば、40,000,000円以上仮想通貨で稼いだ場合は、その稼ぎ全額に対して45%がかかるという意味ではないので注意してください。

【所得1500万円の人の所得税の計算例】

15,000,000円×33%ー1,536,000円=3,414,000円

このように、自分の所得が含まれる範囲のところの税率をかけて、控除額を引くと、所得税の額を簡単に計算することができます。

住民税は固定で10%

住民税は、所得の金額に対して定率で10%程度発生することになります。

【住民税のざっくりとした計算式】

住民税=(所得×10%)+5,000円

仮想通貨の売買で1億円稼いだ人は約半分が税金でとられる

ここで、具体的に仮想通貨の売買収入だけで所得がある人で、年間1億円仮想通貨で稼いだ人の税金を計算してみましょう。

【仮想通貨の売買で1億円稼いだ人の税金の例】

所得税=100,000,000円×45%-4,796,000円=40,204,000円

住民税=100,000,000円×10%+5,000円=10,005,000円

税金合計=40,204,000円+10,005,000円=50,209,000円

つまり、1億円仮想通貨の売買で稼いだ人はざっくり5,000万円という稼ぎの半分程度の税金を納める必要があります。

仮想通貨の税金に関して詳しく解説している記事もありますので、よろしければご覧ください。

仮想通貨(暗号資産)で20万円以上稼いでいれば確定申告は必要

仮想通貨で確定申告なんて「本当に必要なの?」と思われている方も多いかもしれません。

結論から申しますと、

サラリーマンやバイトで給料をもらっている給与所得者は、その給与以外で20万円以上稼いでいれば確定申告が必要です。

当然、その給与以外の稼ぎには仮想通貨が含まれています。

ですので、仮想通貨で20万円以上稼いでいる人は確定申告が必須になります。

サラリーマンでも仮想通貨で20万円以上稼いだら確定申告が必要

サラリーマンでも仮想通貨で年間20万円以上稼いだら絶対に確定申告する必要があります。

サラリーマンの方は基本的に税金の確定申告、支払を全て働いている会社でやってくれてます。

「年末調整」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、この年末調整が会社でやってくれている確定申告になります。

ただし、例外的に2,000万円以上稼いでるサラリーマン、副業や不動産投資をしているサラリーマンは自分で確定申告をする必要があります。

したがって、普通のサラリーマンにとっては、「確定申告って何?」状態なのが普通です。

ちなみに、株投資やFX投資をしていても確定申告は原則不要です。

安易に株やFXと同じ感覚で仮想通貨をはじめてしまい、確定申告が必要と知って焦っている人が非常に多いのが現状です。

「仮想通貨の確定申告は不要」、「どうせバレないだろう」はかなり危険

「確定申告は不要」、「どうせバレないだろう」と思っている人は多いのではないでしょうか。

しかし、個々人の仮想通貨の稼ぎは、取引所や銀行口座の動きを見ることができる税務署には丸わかりです。

はっきりいって、稼いでいる人はかなり税務調査でやられると思います。

実際に2021年10月3日のニュースでも大規模な税務調査で、仮想通貨に関する14億円の脱税が指摘されています。

税務調査の指摘を受けるまで、所得税や住民税を払っていなかった人は、加算税や延滞税など、本来払うべき所得税以外に数10%の税金を余計に納めなければなりません。

バレないだろうということで、確定申告をしないということは絶対にやめてください。

少額(100万円以下くらい)なら「バレない」「確定申告しなくて大丈夫」はウソ

実は、「少額ならどうせバレない」とか、「確定申告なんてみんなしてないでしょう大丈夫」と考えている人がいます。

ですが、少額でも税務署にはバレています。

仮想通貨の取引所のデータを税務署は全てみることができ、脱税している人は一目瞭然です。

実際に仮想通貨の確定申告してないけど税務署来てないのはなぜ?

仮想通貨の確定申告を今までしたことないけど「税務署は今まできてない」「大丈夫」と考えている人も多いでしょう。

税務署も職員の数に限りがあって、少額な脱税より大きな脱税を優先してつかまえに行く傾向があります。

仮想通貨取引自体が最近10年ほどでブームになってきているということもあり、見せしめ的な意味で特に最初は大きな脱税をつかまえていっている可能性が高いです。

ですが、もう仮想通貨の確定申告が必要なことは当たり前と多くの方に認識されてきています。

つまり、「無意識に脱税してしまっている人が減っている」わけです。

そこで、今まで大きな脱税を優先していた税務署職員も、「大きな脱税減ってきて余裕ができてきたから小さな脱税も捕まえていこう」となるわけです。

これから、大小問わずに仮想通貨の確定申告漏れ、脱税は厳しくとりしまられることが予想されます。

ですので、今までバレていなかったという方でも、今後はしっかりと確定申告しておくほうが良いでしょう。

もし無申告が税務署にばれた場合には、過去5年~7年分の税金と罰金となる追徴課税を払う必要がありますので注意してください。

仮想通貨(ビットコイン等)の確定申告の基本的なやり方(方法・流れ)

では、仮想通貨の確定申告の基本的な方法(流れ)を解説していきます。

ちなみに、ここでは、税務署にいってなんでも聞きながらやるという人も同じ流れになります。

どちらにせよ、仮想通貨の損益の計算自体は税務署にいっても解決しませんので、自分でやる必要があることには注意です。

確定申告までの一連の流れは9ステップもあり、一見大変そうに見えます。

でもそんなに難しく考える必要はありません。

一つ一つのステップは実はそんなに難しくありません。

しかも、①仮想通貨の損益の計算以外は、自分の1年間の収入を見返せば分かると思いますので、全く心配する必要はありません。

「計算」と聞くと難しそうと思うかもしれませんが、最悪税務署にいって税務署職員の方に教えてもらいながら端末に入力すれば勝手に計算してくれますので大丈夫です。

仮想通貨の税金計算の流れ

①仮想通貨の損益の計算

⇓

②雑所得の計算

⇓

③総所得金額の計算(給与所得と雑所得の合算)

⇓

④課税所得の計算

⇓

⑤所得税額や住民税額の計算

⇓

⑥確定申告書類の作成

⇓

⑦確定申告書類の提出

⇓

⑧所得税の納税

⇓

⑨住民税の納税

①仮想通貨(ビットコイン等)の損益の計算

では、まず仮想通貨の損益の計算について詳しく説明していきます。

仮想通貨の損益計算は小学生の算数レベル(基礎編)

仮想通貨の損益計算を教えてほしいと税理士である筆者はよく聞かれます。

そんな時、基本的には、小学生の算数レベルで解けるという話をまずさせていただきます。

購入時は一切関係なく、売却あるいは他のコインや商品などに交換したときに利益、又は損失が発生するという株やFXと同じような計算方法になります。

まずは基本的な計算方法を例で説明します。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

5月5日:Xコイン10枚を400万円で売却した

A:損益計算

5月5日付で、

1枚10万円(100万円÷10枚=10万円)のXコイン10枚(100万円分)を400万円で売却しているため、

300万円の利益となる(400万円ー100万円=300万円)

これが、5月5日付で、400万円の価値の商品を購入した場合には同じ計算で300万円の利益となります。

また、日本円ではなく、ドルや他の仮想通貨に換えたとしても、ドルや仮想通貨の価値を日本円換算して、交換時の利益を計算する必要があります。

取引が入り組んでいる場合の計算方法(応用編)

ここからは、応用編です。

少し難しくはなりますが、小学生レベルの算数で解けることにはかわりありません。

例を見てみましょう。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した

5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した

A:損益計算

5月5日付で、

1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)のXコイン30枚(180万円分)を400万円で売却しているため、

220万円の利益が出たことになります。(400万円ー180万円=220万円)

購入と売却を繰り返した時の取得単価の計算(移動平均法と総平均法)

もう少し売買が多いケースだと、コインの取得単価の計算方法を考える必要がでてきます。

実は、コインの原価(取得単価)の計算は、移動平均法と総平均法という二つの方法のどちらかを選択することができます。

つまり、二つの方法で利益も異なります。

ですので、利益が出ない計算方法を選択した方が、税金が少なくてすむため、有利ということです。

移動平均法と総平均法

・移動平均法・・・コインの原価を、その都度、購入原価の平均をとって取得原価を計算する方法

・総平均法・・・コインの原価を1年間の購入額合計を購入枚数総計で割って算出する方法

例を見てみましょう。

Q:例題

3月1日:Xコイン10枚を100万円で購入した

4月3日:Xコイン40枚を200万円で購入した

5月5日:Xコイン30枚を400万円で売却した

6月9日:Xコイン50枚を620万円で購入した

7月7日:Xコイン30枚を2,000万円で売却した

損益計算:

利益が出るタイミングは、5月5日と7月7日の売却の時点になります。

ここでのXコインの原価を移動平均法、総平均法それぞれの場合で見てみましょう。

A:移動平均法

5月5日時点のXコインの原価は、1枚6万円((100万円+200万円)÷(10枚+40枚)=6万円)

になります。

また、7月7日時点のXコインの原価は、5月5日に売却後残っている120万円の取得原価の20枚(20枚×6万円=120万円)

と、新たに6月9日に購入した620万円の取得原価の50枚となります。

ここで、移動平均法では、この二つを合計して、1枚あたりの取得原価を出します。

1枚あたりの取得原価は12万円((120万円+620万円)÷(20枚+50枚)=12万円)になります。

7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(30枚×12万円)=1,640万円となります。

したがって、5月5日の売却で出た利益220万円と7月7日の売却で出た利益1,640万円を足して、1,860万円が移動平均法を使った場合の仮想通貨での利益ということになります。

A:総平均法

総平均法では、過去の全ての購入の総平均で取得単価を算出します。

(100万円+200万円+620万円)÷(10枚+40枚+50枚)=9.2万円/1枚

この取得原価で利益を計算します。

5月5日の売却時の利益は、400万円ー(9.2万円×30枚)=124万円

7月7日の売却時の利益は、2,000万円ー(9.2万円×30枚)=1,724万円

総平均法を使った場合の仮想通貨での利益の合計は、1,848万円ということになります。

今回のケースでは、総平均法の方が利益が少なくなるため、総平均法の方が税金が少なくてすむため、有利という結論になります。

取引所の手数料も経費

仮想通貨の損益計算では、取引所の手数料も経費として差し引くことができます。

仮想通貨の損益計算式

仮想通貨を売却、交換時に獲得した対価の時価 ー 仮想通貨購入時の取得原価 ー 仮想通貨の取引にかかる支払手数料 = 仮想通貨にかかる損益

売却、交換のタイミングで利益が確定

仮想通貨は売却、交換のどちらかを行ったタイミングで利益が確定します。

すなわち、買った仮想通貨をそのまま持っているだけでは、どこまで時価が上がっていたとしても、利益は確定していないということになります。

仮想通貨の損益の集計期間は1月1日から12月31日までの累計

さて、確定申告はその年の1月1日から12月31日までの利益(所得)に対して、翌年3月15日(コロナで伸びた場合は4月15日)までに申告、納税するというものです。

したがって、仮想通貨で出た損益に関しても、1月1日から12月31日までの合計の利益ということになります。

やみくもに稼げるタイミングだけを考えて売買を繰り返し、年間を通して思わぬ形で多額の利益が出てしまい、たくさん税金がとられてしまうという方をよく見ます。

仮想通貨の損益を調整するために、年末にかけて売れば赤字となるようないわゆる含み損の仮想通貨の売却をうまく活用するのがミソなのです。

仮想通貨の損益計算でもっとも面倒なのは売却時、交換時の時価を算出すること

仮想通貨の損益計算ですが、本当に小学生の算数レベルであることは理解できたと思います。

それでも多くの方が、弊社や税理士である私に対して仮想通貨の損益計算を依頼してきます。

なぜでしょう。

実は、仮想通貨の損益計算でもっとも面倒なのは「売却時、交換時の時価がよくわからない」、「取引所によっては見方がわからない」といったことにあるのです。

また、仮想通貨の取引を行っている方の中には、かなり頻繁に取引を行っている方もいます。

日本、海外問わず複数の取引所を利用されている方も増えています。

このようなことが原因で、仮想通貨の損益計算は「非常に手間だ」、「難しい」と言われているのです。

売却時、交換時の時価がわからない場合の対処方法

取引所の取引履歴で売却時の時価や交換時の時価を把握できるのが通常です。

しかし、取引履歴ではよくわからないという時もあります。

そういった場合には、まず、「取引年間報告書」を取り寄せます。

もし海外の取引所などで、「取引年間報告書」すら取り寄せることができない場合には、以下の方法で時価を算出することを国税庁は認めています。

時価の特例的算出方法

・ 暗号資産を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、暗号資産を売却した際に利用した銀行口座の入金状況から、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。

・ 暗号資産取引の履歴及び暗号資産交換業者が公表する取引相場を利用して、暗号資産の取得価額や売却価額を確認する。

仮想通貨の損益計算が10秒でできる「クリプタクト(Cryptact)」

非常に面倒な仮想通貨の損益計算をすぐに終わらせることはできないものかと誰もが考えます。

そういったかゆいところに手が届くツールとして、今爆発的にはやっているのが「クリプタクト」です。

10秒でわかるクリプタクトがおすすめな理由

・仮想通貨の損益計算サービスで利用者10万人以上(2024年4月時点)

・対応取引所数(121)、対応コイン数(20,092)、対応取引種類数で総合1位(専門家の相談室調べ)

・取引件数50件まで完全無料

クリプタクトは、対応コイン数が20,092種類(2024年4月現在)と他の仮想通貨損益計算サービスと比較してダントツで多いため、次に紹介するGtaxと並んでおすすめしている仮想通貨損益計算サービスです。

また、100件とはいきませんが、50件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

取引数が多い人でも、とりあえず無料で使いやすさを確認してみるのも良いと思います。

税理士である筆者がおすすめする方法は、ずばり次に紹介する「Gtax」と「クリプタクト」の両方を使ってみて使いやすい方を選択するという方法です。

クリプタクトについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

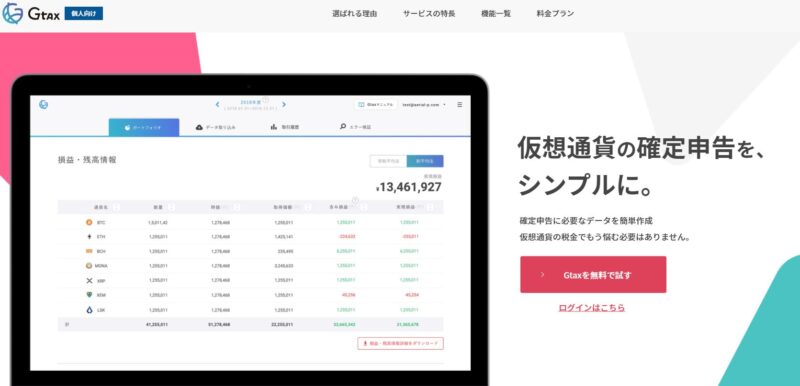

100件まで無料の仮想通貨損益計算ツール「Gtax(ジータックス)」

10秒でわかるGtaxがおすすめな理由

・ほとんどすべての国内外の取引所に対応(取引対応所数70以上2024年4月時点)

・多くの税理士事務所などで採用されてるから安心

・取引件数100件まで完全無料

Gtaxは、100件までの取引であれば無料で損益計算できるため、取引数が少ない人はいまのところ、永久に無料で使えます。

実際に利用者の口コミを見ていると、多くの方がそこまで頻繁に取引をしておらず、100件までということで、完全無料でGtaxを利用しているようです。

「仮想通貨で稼いだから、損益計算ツールに少しくらいお金をかけてもいい」という人もいるかもしれません。

ですが、「どんなに稼いでいる人でも、余計なものには一切お金をかけたくない」という人も多いのが現状です。

一般的に「取引数が少ない場合、無料」とされているツールは利用者が増えてきたら無料の範囲を狭めたり、値上げすることが多いです。

100件まで無料の間に登録しておいて損はないでしょう。

Gtaxについて詳しく紹介している記事もありますのでよろしければご覧ください。

また、おすすめの仮想通貨損益計算ツールについての記事もありますのでよろしければご覧ください。

②雑所得の計算

仮想通貨で得た損益は通常、雑所得に分類されます。

雑所得は、本業以外で稼いだ種々雑多な所得を分類するところです。

雑所得とは、他にも以下のような所得が分類されます。

雑所得の一覧(例)

・FXの所得

・副業の所得(ネットショップ、ブログ、動画配信、印税、講演料)

・年金収入

・非営業用資金の利子

ちなみに、仮想通貨の売買を個人事業主の事業として行うという方であれば事業所得とすることも現実的には可能です。

また、法人を作り、そこで仮想通貨の売買をしたら、法人の所得として所得税ではなく、法人税の対象になります。

雑所得は総収入から必要経費を差し引いて算出

雑所得の計算は、以下のような算式でだします。

雑所得の算出式

総収入金額 ー 必要経費 = 雑所得

仮想通貨の場合、コインを売却して得たお金、もしくは交換した他のコイン、商品の時価が総収入金額になります。

一方で、必要経費には、コインの取得原価に加えて、取引所に支払った手数料が必要経費になります。

原則、交際費や仮想通貨取引のために買ったPC代などは必要経費に入れることはできません。

しかし、PC代の一部を家事按分を通して経費にすることは認められています。

仮想通貨の計算におきかえて雑所得の算出式を考えると、以下のようになります。

仮想通貨における雑所得の算出式

仮想通貨を売却、交換時に獲得した対価の時価 ー 仮想通貨購入時の取得原価 ー 仮想通貨の取引にかかる支払手数料 = 仮想通貨にかかる雑所得

この仮想通貨にかかる雑所得を合計すれば雑所得の算出は完了です。

副業の収入などがある人はその収入や必要経費も加味して、この雑所得に合算することになります。

③総所得金額の計算(雑所得と給与所得の合算)

課税所得の計算は、簡単にいうと、雑所得と給与所得(その他の所得がある場合はその所得も)を合計したものを総所得金額と言います。

単純ですので考え方は非常に簡単です

総所得金額の算出式

雑所得 + 給与所得 + その他の所得(譲渡所得や不動産所得などがあれば) = 総所得金額

雑所得の損失を給与所得にぶつける「損益通算」はできない

「雑所得の損失が△400万円で、給与所得が500万円だったら、合計の総所得金額は100万円になるのでは?」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、残念ながら雑所得の赤字は他の所得とぶつけるという、いわゆる「損益通算」はできません。

ただ、気を付けてほしいのは、雑所得の利益を損益通算できる所得(不動産所得、事業所得、総合課税の譲渡所得、山林所得)の赤字とぶつけることはできます。

| 損益通算できる 所得の種類 | 内容 |

| 不動産所得 | 不動産賃貸収入 (土地や建物の貸付によって得る収入など) |

| 事業所得 | 事業から得る所得 (税務署に開業届を出している事業) |

| 総合課税の 譲渡所得 | ゴルフの会員権の売却、土地、建物、 株式以外の資産の売却などによる所得 |

| 山林所得 | 山林を伐採して譲渡することによる所得など |

給与所得は給与収入から給与所得控除を差し引いて計算

サラリーマンやフリーターは、今まで年末調整という形で、職場で確定申告もどきをしてもらっていたことになります。

したがって、職場の総務や経理が各人の給与所得を実質計算してくれていたのです。

しかし、仮想通貨の稼ぎが発生し、確定申告を自分でしなければならなくなった今、給与所得も自分で計算する必要があります。

ちなみに、給与所得は以下の式で計算します。

給与所得の算出式

給与収入(額面合計)ー 給与所得控除 = 給与所得

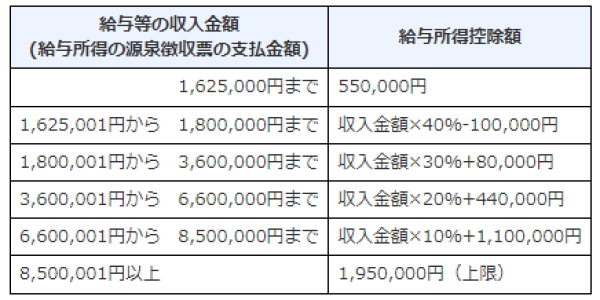

給与所得控除の算出方法

給与所得の計算式の中で、一つだけ自分で計算をしなければならないものがあります。

それが、給与所得控除です。

給与所得控除の計算は、以下の表で誰でも簡単に計算することができます。

(引用:国税庁HP)

例えば、給与収入が400万円の人は、給与所得控除の額を以下のように計算できます。

4,000,000円 × 20% + 440,000円 = 1,240,000円

給与所得控除は、事業所得者の経費のようなものです。

給与所得者であっても、スーツ代などで仕事に必要な経費は発生しているのだから、その分を給与所得控除として引いてあげようと考えてできている制度です。

④課税所得の計算

総所得金額から各種控除を差し引いたものが課税所得になります。

課税所得の算出式

総所得金額 ー 各種控除 = 課税所得

では、各種控除にはどのようなものがあるのでしょうか。

| 控除の種類 | 内容 |

| 社会保険料控除 | 健康保険、国民年金、厚生年金保険などで 支払った額については所得から控除できます。 |

| 小規模企業 共済等掛金控除 | 小規模企業共済等に対して支払った掛金は所得から控除できます。 小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、 個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度のことです。 |

| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料などで 支払った額のうち一定額は所得から控除できます。 |

| 地震保険料控除 | 地震保険料などで支払った額のうち一定額は 所得から控除できます。 |

| 寡婦、 ひとり親控除 | 寡婦、一定の要件を満たしたひとり親が一定額を 所得から控除できます。 |

| 勤労学生、 障害者控除 | 納税者自身が勤労学生であるとき、納税者または扶養親族に障害者がいる場合は 一定額を所得から控除できます。 |

| 配偶者(特別)控除 | 一定年収以下の配偶者がいる場合は一定額を所得から控除できます。 |

| 扶養控除 | 一定の条件を満たす扶養親族がいる場合は一定額を所得から控除できます。 |

| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下の場合は一定額を所得から控除できます。 |

| 雑損控除 | 災害や盗難などで損害を受けた場合は一定額を所得から控除できます。 |

| 医療費控除 | 医療費を支払った時は所得から一定額を控除できます。 |

| 寄付金控除 | 一定の寄付を支払った時は所得から一定額を控除できます。 ふるさと納税も寄付金控除の一種です。 |

各控除について、国税庁のHPなどでも詳しく解説されていますので、自分が該当しそうなものは確認していただくのが良いと思います。

⑤所得税額や住民税額の計算

最後に、課税所得に対して所得税率、住民税率をかけて、それぞれ所得税額、住民税額を算出します。

厳密には住民税には均等割という一定の条件を満たす納税者全員が一律で支払わなければならない固定額の住民税も存在します。

累進税率をかけて算出する所得税

所得税額の計算式は以下のとおりです。

所得税額の算出式

課税所得 × 所得税率 = 所得税額

ここで、やっかいなのは、所得税率が累進課税という点です。

累進課税とは、課税所得が高かれば高いほどそれに対して高い税率を課すという制度です。

(引用:国税庁HP)

例えば、億り人と言われる仮想通貨だけで1億円稼いだ人を例に考えてみましょう。

100,000,000円 × 45% ー 4,796,000円 = 40,204,000円

1億円の課税所得がある人は4千万円の所得税を支払う必要があるのです。

固定税率をかけて算出する住民税

続いて住民税を考えます。

住民税は住民税(所得割)と住民税(均等割)の二つの合計で支払わなけばならないことになっています。

住民税(均等割)は一律4,000円程度の話ですので、あまり気にするようなものではありません。

住民税(所得割)

住民税(所得割)は課税所得に対して固定税率をかけて算出します。

住民税(所得割)の算出式

課税所得 × 住民税率 = 住民税(所得割)額

住民税の税率は、市町村に6%、都道府県に4%(合計10%)と相場が決まっています。

例えば、先ほどの億り人のケースだと、1億に対して10%の1千万円の住民税が発生するということになります。

先ほど計算した4千万円の所得税と合わせると税金として5千万円納める必要があるというわけです。

ただし、自治体によって住民税の詳細を変更できるということもありますので、詳しく知りたい方は念のため各自治体のHPなどを確認してみてください。

住民税(均等割)

住民税(均等割)は都道府県、市町村4,000円程度の固定額を納税させられるものです。

こちらも自治体によって変更できる点もありますので、詳しく知りたい方は念のため各自治体のHPなどを確認してみてください。

ふるさと納税などの税額控除に注意

基本的には、これまでの計算方法で、住民税は算出できましたのでこれで、所得の計算、税金の計算はほぼほぼ終了です。

一点だけ注意したいのがふるさと納税をしていた場合、住民税も控除を受けられるという点です。

ふるさと納税の住民税控除の算出式

( ふるさと納税額 - 2,000円 ) × 10% = 住民税控除額

住民税の税率が10%なため、ふるさと納税した額から2,000円差し引いた額分がまるまる住民税の計算から除外されると考えてもらうとわかりやすいでしょう。

⑥確定申告書類の作成

所得税の額、住民税の額を算出できたら、確定申告書を作成する必要があります。

確定申告書類の作成方法2選 ~メリット・デメリットわかりやすく比較~

確定申告書の作成方法は主に4つです。

確定申告書の作成方法

・会計ソフトで作成する

・税務署にいって作成する(おすすめ)

・e-Taxで作成する

・書類を印刷して自宅で手書きで作成する

このうち、「書類を印刷して自宅で手書きで作成する」はおそらく間違えると思いますのでやめた方がいいでしょう。

また、「e-Taxで作成する」のも、手書きで作成するよりはわかりやすいものの、結構怖いですし、手続きに時間がかかります。

そこでおすすめの方法は、「会計ソフト」or「税務署に行く」です。

| 向いている人 | メリット | デメリット | |

| 会計ソフトで 作成する | 事業所得がある人 | ・家ですぐに作れる ・慣れれば時間がかからない ・事業所得の計算が便利 | ・ミスする可能性がある

・有料のものが多い(無料もある) |

| 税務署にいって 作成する | 事業所得がない人 | ・税務署職員が教えてくれるため、 ミスする可能性が低い ・お金がかからない ・その場ですぐ提出できる | ・税務署まで行く必要がある

・税務署で長時間待たされる |

税務署にいって専用端末に入力して作成するのが一番安全で良い方法

よく、ちまたの記事を見ていると会計ソフトを買った方がいいという記事などが散見されています。

ですが、「給与所得者が仮想通貨で利益が出て確定申告をする必要が出てきた場合」に限っていえば、税務署にいって作成する方法で十分だと思います。

税務署にいって、専用端末に必要な数値などを入力することで確定申告書の作成と提出が完了します。

ちなみに、専用端末の使い方や確定申告のやり方は税務署職員が丁寧に教えてくれます

初めての人であれば税務署にいって職員に教えてもらいながら確定申告書を作成、提出するのが一番だと言い切れる理由は税務署職員の存在にあります。

会計ソフトを入れるなら「やよいオンライン」

会計ソフトを入れるとするなら「やよいオンライン」を入れておけば間違いないでしょう。

他にも有名なクラウド型会計ソフトとして「マネーフォワード」や「freee」がありますが料金が発生してしまいます。

やよいオンラインは、青色申告であれば初年度無料、白色申告であれば永久無料で使えるのが非常に魅力的です。

| 弥生 オンライン  | マネー フォワード  | freee | |

| 個人 青色申告 | 初年度無料 年11,330円 ※やよいの青色申告 ※初年度無料キャンペーン 利用時翌年度の 年間利用料 【青色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード 確定申告 ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【青色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/…. |

| 個人 白色申告 | 永久無料 ※やよいの白色申告 【白色申告向け公式HP】 https://www.yayoi-kk.co.jp/…. | 初月無料 年11,880円 ※マネーフォワード確定申告 ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://moneyforward.com/…. | 初月無料 年12,936円 ※個人事業主向け ※最も安いプラン 【白色申告向け公式HP】 https://www.freee.co.jp/…. |

| 使いやすさ | 経験者向け | 経験者向け | 初心者向け |

| 機能面 | 機能充実 | 機能充実 | 機能充実 |

⑦確定申告書類の提出

確定申告書の作成が終われば、確定申告書類を提出する必要があります。

基本的には、税務署で作成した人は、その場で提出できるので問題ありません。

| 作成方法 | 提出方法 |

| 会計ソフトで 作成する | ・e-Tax(電子申告) ・印刷して税務署に直接持参 ・印刷して税務署に郵送 |

| 税務署にいって 作成する | ・その場で提出 |

| e-Taxで作成する | ・e-Tax(電子申告) |

| 書類を印刷して 自宅で手書きで 作成する | ・税務署に直接持参

・税務署に郵送 |

確定申告書提出期限である3月15日直前はすごく混むので注意

確定申告提出の期間(1月頭から3月15日まで)は税務署は混みます。

特に確定申告の期限である3月15日直前はすごい混んでいます。

ちなみに、確定申告の期限はコロナの影響次第で4月15日までに伸ばしてくれることもあります。

⑧所得税の納税

たまに、確定申告書の提出で終わって安心してしまったのか、うっかり所得税の納税を忘れている人がいます。

所得税の納税の期限も確定申告書提出の期限である3月15日まで(コロナで伸びれば4月15日)ですので注意してください。

所得税の納税方法

・振替納税を利用

・e-Taxで納付

・クレジットカードで納付(おすすめ)

・QRコードによりコンビニエンスストアで納付

・金融機関又は税務署の窓口で現金で納付する。

自分が好きな方法で納税してもらえば良いのですが、筆者イチオシの方法はクレジットカードで納付です。

実は、クレジットカードで納付すればポイントがつくのです。

支払う税金が多額な人だと、ポイントがつくことで数百万円得するなんてこともありえます。

⑨住民税の納税

住民税の納税は、実は所得税の納税のだいぶ後に待ってます。

具体的には、確定申告書を提出した年の6月末一括払いor4期分割(納付期限は第1期が6月末まで、第2期が8月末まで、第3期が10月末まで、第4期が翌年1月末まで)

の2つの方法を選択して納税することになります。

確定申告書を元に、各市区町村から個人宛に納税通知書と納付書を送付され、その納付書で納税することになります。

住民税の納税を忘れていて、うっかりお金を使ってしまったなんて方も多いので注意してください。

仮想通貨の確定申告(税金計算)の特徴

改めて、仮想通貨の確定申告(税金計算)の特徴について説明していきたいと思います。

- 確定申告は自分で全てやれば料金は一切かからない

- 仮想通貨の税金計算自体は小学生でもできるくらい簡単な計算

- 確定申告全体の流れを理解すれば誰でも簡単に確定申告までできる

確定申告は自分で全てやれば料金は一切かからない

確定申告そのものは自分で全て完了させるという人は実際に多いです。

その場合はもちろん確定申告自体には一切お金はかかりません。

ただし、確定申告をし、税金を払う必要があれば所得税や住民税を納める必要があることに注意してください。

所得税は確定申告と同時期に、住民税は確定申告後6月頃に納付書が届きますので、そのタイミングで納める必要があります。

仮想通貨の税金計算自体は小学生でもできるくらい簡単な計算

仮想通貨の税金計算自体は、説明した通り、誰でも簡単な算数で計算することができます。

もっとも、仮想通貨の取引件数が多い場合には、ツールを使って計算した方が簡単ですし、間違いがないためおすすめです。

仮想通貨の税金計算ツールについての記事もありますので、よろしければご覧ください。

確定申告全体の流れを理解すれば誰でも簡単に確定申告までできる

仮想通貨の税金計算自体は非常に簡単ですが、確定申告そのものについては、少し複雑です。

流れを理解すれば難しくはないですが、他の給料などと合算して税金計算を進める必要がありますので、全体的な流れを把握する必要があります。

もし、難しいということでしたら税務署にかけこむか、税理士に相談することをおすすめします。

仮想通貨の確定申告(税金計算)にかかる料金

ここからは仮想通貨の確定申告(税金計算)でかかる可能性のある料金について説明します。

・所得税、住民税

・ツールを利用する場合は必要に応じてツール代

・確定申告を税理士に依頼する場合は税理士の費用

自分で全てやる場合は所得税、住民税などの税金以外一切料金がかからない

自分で全て完全にやりきる場合には、所得税や住民税などの税金以外は一切お金はかかりません。

自分でやりきるといっても、税務署や税理士に無料で相談することもできますし、無料の計算ツールなどを駆使することもできます。

確定申告は自分で全て完了させるという人も実際に多いのが現状です。

まずは、自分で勉強しながら無料でやりきる方法を模索するのが良いと思います。

計算ツールを利用した場合にはツール代がかかる

確定申告自体を税理士に依頼しないとしても、仮想通貨の税金計算自体はツールを使うのがおすすめです。

取引件数100件までは無料で計算してくれるGtaxというツールがありますので、それを利用するのが良いでしょう。

税理士に依頼したら料金がかかる

お金をある程度かけてもいいという方は、確定申告そのものを税理士に丸投げする方法があります。

だいたい料金の相場としては10万円~20万円というところでしょうか。

お金に余裕がある経営者などは会社の顧問税理士にそのまま自分の確定申告もその税理士に依頼するという形で、この方法を採用しています。

税理士の多くは、確定申告だけの依頼は断るケースが多いです。

お金にならないからです。

ですが、最近は一見の顧客に対しても、確定申告をしてくれる税理士も増えてきています。

確定申告を取り扱ってくれる税理士を探してみるのも手でしょう。

仮想通貨の確定申告(税金計算)を実際にした人のリアルな口コミ・評判

ここからは、実際に仮想通貨の確定申告(税金計算)をした人の口コミや評判を見ていきましょう。

X(旧Twitter)には仮想通貨の確定申告(税金計算)をした人の様々な口コミや評判があがっています。

良い口コミ・評判①税理士に丸投げしたらめっちゃ楽だった

仮想通貨は確定申告で悩むと思うけど、オレは税理士に全投げしてる。 仮に100万はプラスになっても安い所の税理士なら10万ちょいでやってくれるからプラスで終われて申告漏れもなく安心できて問題なし。個人事業なら経費になるからお得。

仮想通貨で儲かった人は、そもそも儲けがあるから、面倒な確定申告は税理士に丸投げしようという人も多いみたいです。

弊社も仮想通貨で稼いだ人からの税理士紹介の依頼を多く受けています。

良い口コミ・評判②計算ツールを利用してめっちゃ楽だった

ちなみにビットコインとかの仮想通貨の確定申告の計算はクリプタクトっていうツールが一番信頼できると思う。 ステーキングっていう利子収入に対応してるのもおそらくここだけだと思うし、正確さやサポートも含めて隙がほとんどない気がする。

仮想通貨の確定申告に無料の計算ツールを利用している人が非常に多いです。

本当に無料でこんなに便利で良いのかという意見が多くあがっていました。

悪い口コミ・評判①本当に仮想通貨の確定申告は面倒くさい

あー、やっと仮想通貨の確定申告が完了した 納付まで完了。マジで地獄すぎたな… 今年は取引量を減らそう(毎年恒例)

確定申告になれていない人は、確定申告を1年に1回の地獄ととらえている人も多いようです。

悪い口コミ・評判②仮想通貨の確定申告難しすぎる

仮想通貨の確定申告、むずすぎて爆発しそう CEXのみの確定申告はやったことあるけど、DEXも混ざると異次元レベルで難しいっすね…

仮想通貨の確定申告についてこの記事では詳しく解説しています。

税理士の筆者はそこまで難しいと思っていないのですが、慣れていない方は本当に苦労しているようでした。

仮想通貨の確定申告(税金計算)のメリット・デメリット

- 脱税で捕まることがない(追徴課税をとられるリスクがない)

- 自分の1年間の稼ぎがわかる

- 税金などの余計なお金がかかる

- 時間がかかる

メリット①脱税で捕まることがない(追徴課税をとられるリスクがない)

基本的には、仮想通貨の確定申告をしっかりとしておけば脱税で捕まることも、追徴課税という罰金をとられることもありません。

直近では、仮想通貨の脱税で捕まっている人が非常に増えています。

仮想通貨で稼いだお金を使ってしまって、そのまま税金や追徴課税という罰金が払えずに自己破産してしまうケースも結構あります。

仮想通貨で稼いでウハウハの状態だからこそ、しっかりとワキを固めて、脱税などで捕まるリスクをなくしておくべきでしょう。

メリット②自分の1年間の稼ぎがわかる

これは、副次的なメリットですが、仮想通貨の利益を含めて、自分が1年間で稼いでるお金をしっかりと把握できるのはメリットの一つです。

これによって、生活水準をみなおすことができます。

例えば「思ったより稼げてるから家を引っ越そう」「思ったより稼げていないから無駄遣いを減らそう」といったことは確定申告をしながら気づくことが多いです。

デメリット①税金などの余計なお金がかかる

日本国民の当然の義務なので当たり前のことですが、税金の支払いや、税理士への依頼費用、ツールの代金などのお金が発生することがデメリットになります。

デメリット②時間がかかる

確定申告は慣れてない人にとっては1年に1回の一仕事です。

時間がかかるため、確定申告の時期は鬱になるという人もいるくらいです。

仮想通貨の確定申告をする必要がある人・する必要がない人

- 仮想通貨で20万円以上稼いでいる人

- 給料が2,000万円以上ある人

- 副業や個人事業をしている人

- 仮想通貨での稼ぎが20万円未満で、自身で事業をしておらず、給料も2,000万円未満の人

仮想通貨の確定申告をする必要がある人①仮想通貨で20万円以上稼いでいる人

仮想通貨で20万円以上稼いでいる人は問答無用で確定申告をする必要があります。

この20万円以上というのは、例えば1年で30万円利益の売却と5万円赤字の売却があれば、合計で25万円の稼ぎがあるという計算方法になります。

仮に仮想通貨を買ったけども1年間売ってないという人であれば確定申告の必要はありません。

仮想通貨の確定申告をする必要がある人②給料が2,000万円以上ある人

仮想通貨の稼ぎ自体は20万円未満、もしくは赤字だとしても、給料が2,000万円以上ある人は確定申告が必要になります。

その場合、仮想通貨の稼ぎが1円でも出ていればそれも申告する必要がありますので、注意です。

仮想通貨の確定申告をする必要がある人③副業や個人事業をしている人

仮想通貨の稼ぎ自体は20万円未満、もしくは赤字だとしても、副業をしている人や個人事業主の方は基本的に確定申告が必要になります。

その場合、仮想通貨の稼ぎが1円でも出ていればそれも申告する必要がありますので、注意です。

仮想通貨の確定申告をする必要がない人①仮想通貨での稼ぎが20万円未満で、自身で事業をしておらず、給料も2,000万円未満の人

確定申告をする必要がない人は、する必要がある人の条件全てを満たさない人になります。

すなわち、「仮想通貨の稼ぎが20万円未満」、「副業・事業をしていない」、「給料が2,000万円未満」という全ての条件を満たしている人が確定申告をする必要がない人ということになります。

仮想通貨(ビットコイン等)の税金計算についての裏ワザ・豆知識

ここからは仮想通貨の税金計算についての裏技や豆知識を紹介していきます。

ちなみに、仮想通貨の税金の仕組みについて詳しく解説している記事もありますので、よろしければ参考にしてみてください。

仮想通貨の税率はFXと違ってボッタくり

FXや株の取引は利益に対して一律20%程度の所得税率がかけられ所得税の計算がされます。

また、赤字も3年間持ち越して利益が出た年に相殺できるといった特例もあります。

同じ投資なのに、「なんで仮想通貨だけ累進課税(最高税率45%)なの?」と思われる方もいるのではないでしょうか。

筆者も同じ意見なのですが、国の税制変更の判断は慎重です。

FXも最初は仮想通貨の同じただの雑所得扱いだったのですが、株と同じだからということでだいぶ時間がたってから税率20%の特殊な雑所得として扱われるようになりました。

今は仮想通貨をただの投資として扱っている人からすると非常にぼったくりともいえるくらいの高い税率をかけられているため、利益を出したら損をすると思っておきましょう。

仮想通貨の税率の高さについて解説している記事もありますのでよろしければご覧ください。

仮想通貨の税金制度は2025年から変わる可能性あり

実は、仮想通貨の税制もFXと同じ扱いになるのではないかと、ずっと前から議論が巻き起こっています。

ですが、結果として2024時点で仮想通貨の税金の取り扱いは現状のままで雑所得として扱う必要があります。

今後、2025年以降どこかのタイミングで仮想通貨の税制も変更されるのではないかと思います。

仮想通貨の税金を下げる節税の裏ワザ

とにかく税率が高いやっかいな仮想通貨ですので、なんとか税金がかからないような節税術はないのかとみんなが考えます。

仮想通貨の税金対策

・(基本)利益が出る売却もしくは交換に対して、損失が出る売却もしくは交換をぶつける

・(裏ワザ)税制が変わるまで売却、交換しない

・(裏ワザ)事業所得、不動産所得、副業の損失を仮想通貨の利益にあてる

今までの仮想通貨の税金計算の流れを理解していただいた人であれば、どの方法も節税に有効であると理解いただけると思います。

会計ソフトを導入すれば、仮想通貨取引や副業を事業所得に

仮想通貨取引で得た収入や副業で得た収入は原則、「雑所得」に分類するという話は先ほど差し上げました。

しかし、実はそれらの収入を事業所得にする方法があります。

国税庁は、「社会通念上事業と認められるかどうか」で事業所得にできるかどうかを判定することにしています。

そして、「社会通念上事業と認められるかどうか」の判定については、帳簿保存があることが一つの判定基準になるという文言が2022年に新たに追加されました。

何やら「帳簿」とか「判定」とか「社会通念上」とか難しい言葉がとびかっていますが実は簡単です。

要するに「雑所得じゃなく事業所得にしたければ、とりあえず会計ソフトを導入して記帳しておけばOK」ということです。

このルール追加により会計ソフトを導入する人が大量に発生すること間違いなしですね・・・

でも、気を付けてください。

やり方を間違えると税務署に指摘されることになりかねません。

税理士とよく相談し、やり方には注意しましょう。

法人を作ればそもそも税率は一律25%程度になる

もう一つ、節税の裏技があります。

それが法人を作るという方法です。

法人で仮想通貨の利益がでても、それはすべて事業の利益と同じ扱いにされます。

すなわち原則一律で25%程度の税率がかけられるということです。

へたに個人で45%の税率がとられるくらいだったら法人を作ってそこで稼いだ方が税率が低い分、得をするということなのです。

税理士に依頼したら高いけどめっちゃ楽

この記事を読んで、仮想通貨の確定申告はなんとかなりそうと思っていただければ幸いです。

しかし、やはり面倒くさそうだから税理士に依頼したいと考える方もいるかもしれません。

また、「仮想通貨取引による収入を雑所得ではなく事業所得にしたい」、「法人にしたい」という方も税理士に相談することを強くおすすめします。

税理士への依頼費用は個人であっても、20万~50万程度はかかるものです。

そこで、弊社では2万円~確定申告を依頼できるサービスを提案させていただいております。

みんなの会計事務所の確定申告代行

ただし、海外の取引所を利用している方には対応していませんので注意してください。

よろしければ、お見積りをとってみてください。

自分で仮想通貨の税金計算をしっかりと勉強したい人は国税庁HPで確認すべし

今まであいまいだった仮想通貨の税金に関する情報もだいぶ国税庁が整理してくれるようになりました。

ですので、仮想通貨の税金計算をしっかりと学びたいという人は、以下の国税庁HPも是非確認してみてください。

簡単なエクセルの計算表も用意してくれています。

仮想通貨の損益計算をしたらあとは税務署へ

いかがでしたでしょうか。

冒頭にもお伝えしましたが、とりあえず仮想通貨の損益計算さえできれば、確定申告は税務署に行けばなんとかなります。

ですので、まずは仮想通貨の損益計算をしっかりできるようにしましょう。

Gtaxやクリプタクトを使えば無料ですぐに損益計算ができますので、活用してみてください。

Gtax

| クリプタクト

| |

| 料金 | 〇

100件まで無料 件数100件超の場合は料金に大差なし | △ 50件まで無料 件数50件超の場合は料金に大差なし |

| 使いやすさ | 〇 データ取り込みで簡単 | 〇

API連携でデータ取り込みも不要 |

| 対応取引所数 | △ 70取引所対応 2024年4月時点公式サイトより | 〇 121取引所対応 2024年4月時点公式サイトより |

| 公式サイト | Gtax公式サイト | クリプタクト公式サイト |

また、「TAX-C」というサービスを利用すれば仮想通貨の損益計算を丸投げできるのでこちらもぜひチェックしてみてください。

▼【基本無料】仮想通貨の計算を丸投げ!!▼