【完全保存版】経費を増やして税金を減らす方法とは?!個人事業主なら必ず知っておきたい節税対策大公開!!

個人事業主が節税する上で重要なことは、経費を知り、経費を増やすことです。

経費を増やすことができれば、その分支払う税金を抑える事が出来ます。

しかし、経費計上にはルールがあります。

このルールに違反して経費計上してしまうと、税務署からの指摘を受けてしまう可能性があります。

そこで、今回は、個人事業主なら必ず知っておきたいルールを守った節税対策を、経費を中心に大解説いたします。

経費を増やすと節税メリットが高まる!!

個人事業主の基本的な節税テクニックとして、経費を増やす方法があります。

経費を増やすということは、今まで経費にならないと思っていたもので実は経費になるものに気づくということです。

このテクニックは個人事業主なら誰でもやっているテクニックではありますが、経費について正しい理解がないと、間違った方法で経費を増やしてしまい、税務署からの指摘を受けてしまう可能性があります。

芸能人などもたびたび経費が理由で指摘されていて、中には芸能界から追放されている人もいます。

税務署から経費の指摘を受けることは、内容によっては、大変な事態を招いてしまうのです。

そこで、経費の基本的な知識と、それを活かした節税テクニックの基本をまずは、学んでいきましょう。

そもそも経費って何?

まず、経費とはどんなものかについてです。

経費とは、事業を行う上でかかった費用のことです。

主な経費の例としては、以下のものがあげられます。

経費例

- 商品の仕入れで支払った費用

- 打合せや接待で支払った飲食代

- 事業で使用した水道光熱費や通信費

経費となる費用は、これだけではありません。

費用の中には、経費として計上できることをあまり知られていないものもあります。

経費として計上できるかの判断は、会計や税務の正しい知識が必要です。

個人事業主として働くなら、これらの知識をしっかりと覚えておきましょう。

営業力やマーケティング力を武器に個人事業主をスタートさせ売上が順調に伸びているにもかかわらず、会計や税務の知識は全くといっていいっほど身につけようとしなかった結果、事業がうまくいかず、事業をたたむことになってしまった経営者を筆者は山ほど見てきました。

事業をしたいのであれば、会計や税務の知識は最低限必要なものだと理解していただければ幸いです。

経費を増やすと所得が減るから所得税、住民税、事業税が減る

経費を増やすと節税につながる仕組みですが、これは税金の計算方法が関係しています。

個人事業主が事業を行う上で支払わなければならない税金は、所得税や住民税以外にも、固定資産税、印紙税、事業税、事業所税など多岐にわたって存在しています。

これらの税のうち、所得税、住民税、事業税の全てもしくは一部は、所得に税率をかける形で算出します。

所得とは、事業で得た収入から経費を引いた、実際に得られた儲け(利益)のことです。

計算式にすると、以下の様になります。

所得とは?

収入(主に売上) – 経費 = 所得

この計算式で求めた所得に、法で定められた税率がかけられ、支払うべき税金の額が求められます。

税額の計算

所得 × 税率 = 支払う税金の額

実際はこの式の前後に控除等が入りますが、ここではわかりやすく説明するために、この計算式の形で解説しています。

ここで所得税に限って言えば、所得にかけられる税率は、所得額が小さければ小さい程、少ない率となります。

ちなみに一番最低の所得税率は5%です。

逆に所得が高くなれば税率がマックスで45%にも上ってしまいます。

このような税率が所得によって変動する仕組みを累進課税方式といいます。

この所得税の累進課税方式の仕組みにおいては、所得額を低く抑えられれば、税率をかける前の所得も、かける税率も小さくなるわけですから、支払う所得税はかなり安くなるというわけです。

ちなみに住民税や事業税は、所得に対して、固定された一定の税率をかけることが原則です。

税率が変動しないとしても、所得が低い方が税金の支払いを減らすことができることにかわりはありません。

ここで、改めて所得の計算式を見てみると、収入から経費を引いた額が所得となっています。

所得とは?

収入(主に売上) – 経費 = 所得

すなわち、経費が大きければ大きい程、所得の金額が小さくなるのです。

経費を増やせば、結果的に支払う税金も少なく済ませられるようになります。

経費を増やす節税テクニックは、税金がかけられる所得を減らすことで、結果的に支払う税金の額を抑えられるという仕組みを利用したテクニックなのです。

経費に上限はない!

経費に上限はありません。

法人の場合、交際費等の一部費用に上限が設定されていますが、個人事業主の場合はありません。

事業に関する費用だけを経費として正しく集計させていれば、どれだけ経費がかかっていても問題ありません。

個人事業主として仕事をしていくなら、経費として計上できる費用は全て経費計上してしまいましょう。

仕訳と勘定科目を最低限理解する

個人事業主になったばかりの人には仕訳や勘定科目という言葉になじみがない方も多いかもしれません。

しかし個人事業主であれど、経営にかかわる者であれば、必ず仕訳や勘定科目は理解しなければなりません。

仕訳というのは、個人事業主の場合、収入や経費を集計するための日々のメモのようなものだと理解いただくとわかりやすいかもしれません。

経費を1月1日から12月31日分まで仕訳という方法で集計しておいて、確定申告の時に、その集計結果を提出しなければならないと理解してもらうとよいでしょう。

また、経費は単に経費が〇〇円かかりましたよと、集計結果を提出するわけではありません。

その費目ごとに集計したものを提出する必要があります。

その費目のことを勘定科目とよびます。

例えば、タクシー代は「旅費交通費」として集計したり、接待の飲食代は「接待交際費」として集計したりするイメージです。

ここで簡単に仕訳例を示してみます。

仕訳例

★前提条件

タクシーで事務所から得意先の事務所まで移動した。料金は1,000円だった。料金は事業用の小口現金から支払った。

★仕訳

旅費交通費 1,000円 / 現金 1,000円

このようなものが仕訳となります。

ここで出てくる勘定科目は、「旅費交通費」と「現金」です。

「現金」は小口現金が1,000円減ったよという意味で、このような仕訳になります。

事業主貸を駆使してプライべートな費用と分けることが重要

事業に関係する費用はすべて経費とすることができるという話をしました。

一方で、事業と関係ないプライベートな費用は、少しでもこの経費に紛れてしまってはなりません。

そこで、利用されるのが「事業主貸」という勘定科目です。

まず、口座や手元現金は事業用とプライベート用で分けるようにしておきましょう。

名義は法人であっても個人であってもかまいません。

基本的には事業用の口座や手元現金から事業用のものをすべて支払うようにしておけば、経費の計上の仕訳は以下のように簡単になります。

経費の仕訳

経費 〇〇円 / 現金預金 〇〇円

この「経費」というところには、交通費であれば「旅費交通費」になりますし、接待費であれば「接待交際費」になるというわけです。

一方で、個人事業主の中には、こんな形で働いている方もいます。

個人事業主の例

- 自宅の一部が商店になっており、そこで小売業を行っている

- 自宅でパソコンを使って仕事をしている

- 自家用車を事業用としても利用している

このような方の場合、家の家賃や水道光熱費、通信費、駐車場代などについて、経費とプライベートな費用が混ざった状態になっています。

このような時に、経費計上する際は、仕訳で、事業主貸という勘定項目を使って処理します。

例えば、家賃が月20万円の自宅兼事務所を借りており、事業で使っている割合が40%であったとしましょう。

ちなみに、事業用口座からこの20万円の家賃を払っているとします。その場合、以下のような仕訳をきることになります。

事業主貸の例

地代家賃 8万円 / 現金預金 20万円

事業主貸 12万円

このように、プライベートな費用を、事業用の口座などから払った場合に事業主貸という勘定科目を利用します。

ちなみに、同じ例で、プライベート口座からこの20万円の家賃を払った場合は以下のような仕訳になります。

事業主貸の例

地代家賃 8万円 / 事業主借 8万円

このように、プライベートな口座から事業用の支出を行った場合は、経費の勘定科目の相手勘定として事業主借という勘定科目を利用します。

あまりおすすめはできませんが、事業用の口座や手元現金をほとんど使わずに、プライベートな口座や手元現金を多用しているという方は、この「事業主借」をよく使うことになるでしょう。

ここまでのおさらい

- 事業主貸⇒事業用の口座から、プライベートのためのお金を使った

- 事業主借⇒プライベートの口座から、事業のためにお金を使った

個人事業主が経費にできる範囲ってどこまで?!

事業に関係する費用が経費になるという話はさきほどからしてきました。

では、具体的に事業に関係する費用に何が該当して、何が該当しないのでしょう。

この経費の範囲をしっかりと理解しておかなければ、経費をたくさん計上することはできません。

そこで、この章では、経費にできる範囲を徹底解説いたします。

事業とプライベート兼用は家事按分を駆使して経費に!!

先ほど、事業主貸について触れましたが、事業とプライベート兼用の費用がある場合があります。

このような場合に、事業用の割合を算出し、その割合で費用を按分する必要があります。

この按分を家事按分とよびます。

家事按分で分けた事業分の費用は対応する勘定科目で仕訳し、プライベート分は事業主貸で仕訳します。

それでは、家事按分の按分比率はどのように決定すればよいのでしょうか?

実はその答えはありません。

ですので、税務署に説明がつくような比率を使えば、自分自身で決定して問題ないということです。

ただし、実務的には、家事按分の按分比率の決定方法は、みんな似通ってくる傾向にあります。

極端に違う方法だと、税務署に説明がつかない可能性が高いからです。

ちなみに、「なんとなく50%くらい生活で、50%くらい事業で使っているから半分を経費にしました」なんていう説明は通用しないということも理解しておいてください。

家事按分の比率の決定方法は、後ほど具体的に説明してきます。

家賃、通信費、水道光熱費を経費にする方法とは?

自宅とは別に、事業を行うための事務所などを借りている場合には、その事務所にかかる家賃、通信費、水道光熱費などは全額経費にすることができます。

仮に、事務所でプライベートな電話を少ししている、事務所で寝るようなことがたまにあるとしても、基本的には、仕事をするために借りた事務所ですので、全額を経費にすることができます。

一方で、借りている自宅を事務所がわりに使っている場合には、話がかわってきます。

基本的には、生活をするために借りている家の家賃、通信費、水道光熱費ですので、経費にすることはできません。

ただし、先ほどお伝えした家事按分を利用して、その一部を経費にすることができます。

まず、家賃です。

家賃は、一般的には、事業で利用する箇所の面積をもとに按分する方法があります。

書斎10平米、リビング30平米、トイレなどの共用部20平米の合計60平米の部屋であったとしましょう。

その場合、共用部は事業でも生活でも利用するから除いた上で、事業利用割合は、以下のような計算式で算出できます。

家賃の家事按分例

10 ÷ (10 + 30) = 25%(事業利用割合)

通信費は、インターネットの通信費のような場合と、携帯電話のような通信費の場合がありますが、一般的には、利用している時間の割合を利用します。

また水道光熱費も同じで、基本的には利用している時間の割合を利用します。

つまり、例えば、平日の9時から21時までは基本的に業務をしているとしましょう。

その場合は、1週間(24時間×7日=168時間)のうち、12時間×5日=60時間は、事業利用していると考えて、以下のような計算式を使うのも一つの方法です。

事業利用の割合の計算例

60時間÷168時間=35%(事業利用割合)

なお、電気代の家事按分は、コンセントの数などを利用している方もいるようです。

車を経費にする方法とは?

業務用の車やその車にかかる費用も全額経費として計上できます。

車をプライベートと併用していた場合でも、家事按分をすれば車にかかった費用などの一部を経費にすることができます。

車にかかる費用としては、以下の費用があります。

経費にできる車関連の費用

- 車の購入費(減価償却)

- 車の修理代

- 車の車検代

- ガソリン代

- 保険料

- 駐車場代

これらの家事按分に利用するのは、運行記録が一般的です。

運行記録をもとに利用時間割合もしくは、距離の割合などで按分します。

ちなみに、フェラーリであってもランボルギーニであっても、運行記録などをしっかりつけておき、事業で利用していることをしっかりと説明できれば経費にすることはできると言われています。

また車の購入費のところに、「減価償却」とかっこ書きがあります。

車の購入費は、新品であれば原則6年間でその購入費を按分して毎月経費を少しずつ計上する「減価償却」という方法をとらなければなりません。

この毎月の経費のことを「減価償却費」とよびます。

次の章で詳しく説明します。

減価償却費という考え方を理解する!!

車や家電等、大型の備品は購入費用が10万円以上になる場合も多々あります。

原則、10万円以上かかったこのようなもの(以下、減価償却性資産とよびます)は、数年かけて減価償却費として経費にしなければならないと決められています。

このようなルールの背景には、減価償却性資産は、一般的にその購入時に使用して終わるわけではなく、数年にかけて使用するものです。

したがって購入時点は資産として計上しておき、その後、数年にわたってその価値を減少(減価)させていき、それにあわせて、費用化(償却)していきましょうという考え方があります。

減価償却性資産というのは、ブランドもののバッグみたいなものをイメージしてもらえばかまいません。

時間の経過とともに劣化していくものの、買って数年たっても売れるようなものが減価償却性資産だと覚えていただくとイメージがわくかと思います。

減価償却において重要な要素になってくるのが、まず耐用年数です。

この耐用年数は減価償却性資産の寿命のようなものです。

減価償却はこの寿命にあわせて、毎月一定額を経費にしていくのです。

耐用年数は、国税庁が定めている法定耐用年数表を用いることになります。

「私はこの資産を2年しか使わないから、2年で減価償却します」は通用しません。

耐用年数ともう一つ考える必要がある項目として、減価償却の計算方法があります。

減価償却の計算方法は、定額法と定率法という2つの方法があります。

この2つの方法を簡単にまとめると、以下の様になります。

▼定額法と定率法の比較

| 定額法 | 毎月決まった金額の費用を経費計上する方法 |

| 定率法 | 購入から12か月間は、多額の減価償却費を毎月計上できるが、年が進む毎に減価償却費が減っていく方法 |

届出を出していない場合は、定額法を利用しなければなりません。

つまり、定額法が原則です。

この表を見ていただければわかるように、実は定率法の方が、多額の減価償却費を購入してすぐに、計上できるという特徴があります。

単純に利益がですぎて仕方ないという個人事業主は、定率法の届出を出しておいたほうが節税できるということは、覚えておいて損はないでしょう。

投稿が見つかりません。パソコンを購入したらどうやって経費にするの?少額減価償却資産の特例を賢く使う!

パソコンを購入した場合であっても、原則、10万円未満であれば、購入時に全額を経費にできます。

一方で10万円以上であれば減価償却をする必要があります。

しかし、パソコンは、車のように数百万円になることはなく、高いとしても、30万円未満になることが多いと思います。

このような10万円以上30万円未満の減価償却性資産を購入した時に、特例として、購入時に全額を経費にできるのが少額減価償却資産の特例です。

ただし、この制度を使う場合には以下の条件がありますので、注意が必要です。

特例の条件

・確定申告で青色申告を選択していること

・利用できる額として、1年間で300万円までであること

30万円未満の資産を購入する際は、少額減価償却資産の特例を活用しましょう。

飲食代を経費にするときは事業との関連性に注意!

個人事業主は打合せや接待、外で作業した時にかかった飲食代を経費として計上できます。

飲食代については、支払の事実を証明するものとして、現金払いであれば領収証が、クレジットカード、ICカード、電子決済などでの支払いであればその明細データなどが必要です。

重要なのは、それにあわせて、その飲食が事業に関係していると証明しなければならないことです。

「そんなの証明ができないじゃないか」と思われる方も多いかもしれませんが、安心してください。

実は、この証明は、税務署に質問されたときに答えられるかどうかというところがポイントになります。

つまり、例えば、「この人を接待したら、こういう契約がもらえると思ったから接待した」などとそれぞれの飲食代に、簡単な説明がつけば問題ないということです。

逆にいうと、説明がつかない飲食代は、生活費なのだから、経費にできないということです。

飲食代を経費にするときは、説明がいつでもできるように、後からでもいいので、メモをするくせをつけてください。

意外に知られてない?!慶弔金や祈祷料も経費にすることができる!?

意外と知られていないのですが、慶弔金も経費として認められるケースがあります。一方で祈祷料は経費にできない可能性が高いです。

ここで経費であるかどうかの分かれ目となるのが「事業に関係があるか」という点です。

具体的には、以下のような考え方です。

経費にできる例

- 事業を通したつながりのある方の香典や結婚祝い → 経費に認められる

- 商売繁盛や事業に関係した祈祷を行ってもらった時の祈祷料やお札、お守りの料金 → 経費に認められない場合が多い

ここは、判断が難しいところではありますが、慶弔金を支払うようなケースの場合は、仕事上、行かざるを得ない、支払わざるを得ない場合も出てくることでしょう。

さすがに仕事上、支払わなくてはまずいようなものを経費に認めないというのは、問題ですので、事業に関係する慶弔金は経費にすることができるというわけです。

一方で、祈祷料は必須とはいいがたいです。つまり人によっては祈祷料を払ってまで商売繁盛を祈願しないでしょう。また事業に直接的に関係あるものとは言えません。

このような理由から祈祷料は経費として計上するのは難しいとされており、過去の判例でも否認されているケースがありました。

スーツを経費にするのは難しい?!

個人事業主の中には、スーツを着て仕事をしている方もいます。

そのため、スーツを経費計上したいという方もいますが、スーツを経費計上する際には注意が必要です。

というのも、スーツは、プライベートな結婚式などでも使う衣服であるし、そもそも私服としてスーツをきることも可能なのだから、事業と関係あるとは言い切れないのです。

どうしてもスーツを経費として計上したいなら、スーツが事業でのみ使われていることを証明できなくてはなりません。

具体的には、以下のような対策が必要です。

スーツの経費対策

- 事務所等事業でのみ使う場所でスーツを管理する

- プライベート用のスーツと事業用のスーツをわけておき、事業用のスーツをきたときがいつなのかなどの着用記録をとっておく

ここまで対策をしておけば、スーツにかかった費用の全額、又は一部を家事按分して経費計上できます。

スーツは基本的に経費として認められないけれど、対策をしっかりすれば認められる場合もあることを覚えておきましょう。

短期前払費用の特例を駆使すると経費にできる範囲が増える?!

サーバーの使用料等、費用の中には1年分の使用料を前払いで払わなければならないようなものがあります。

このような費用は、原則サービスの提供を受けた時に、経費として計上しなければなりません。

例えば、12月にサーバーの使用料(期間:×0年12月1日~×1年11月30日)12万円を支払ったとしたら、×0年には1万円しか経費にできず、×1年に11万円が経費になるというわけです。

しかし、短期前払費用の特約の条件に合致すれば、支払った年の経費として前払いした費用を全額経費計上できます。

上記の例でいけば、×0年に12万円まるまるを経費にできるというわけです。

短期前払費用の特約の条件は、以下の3つです。

特約の条件

- 前払費用として以下4つの条件を満たしていること

- 一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるもの(等質・等量のサービスであることが必要)

- 役務の提供の対価であること

- 翌期以降において、時の経過に応じて費用化されるものであること

- 当期中に支払いが済んでいること

- 毎期継続して同様の処理を行うこと

- 収益と直接対応させる必要のある費用や重要性の原則を逸脱するような費用でないこと

先ほど例に挙げた事業で使用しているサーバーの前払等は、原則この条件に合致します。

この制度を利用した節税対策の実務はこうです。

年度末に利益が思ったより出ちゃった場合に、「だったらこの際、サーバーを良いものに変えてしまおう」ということで、短期前払費用の特例に合致するような支出を行い、経費計上の調節をするという方法になります。

この制度もマニアックな部類には入りますが、覚えておいて損はないでしょう。

ポイントは経費を網羅的に把握すること!!

先ほどの章では、「一見経費にできなさそうだけど、実は経費にできる」という項目で、特に重要なところをピックアップし、ご紹介していきました。

ここからは、そもそも経費になるものを網羅的に把握したうえで、経費に関するその他の重要なポイントをご紹介していこうと思います。

一般的な勘定科目をベースに経費になるものを網羅的に把握する

まずは経費を計上する時に使われる一般的な勘定科目ごとに、経費にできるものをご紹介していきたいと思います。

以下の表に当てはまる費用は、青色申告決算書などにはじめから印字されている勘定科目です。

この勘定科目は、税務署としても個人事業主なら発生する可能性が高い項目として列挙してくれているものなので、事業との関連性さえ説明がつけば、特に違和感なくすべて経費として計上できます。

▼勘定科目と費用の分類

| 勘定項目 | 勘定項目の説明 | 費用の名称 |

| 租税公課 | 税の支払国や公共団体などに対する交付金や会費などの支払 | 事業税、固定資産税、事業用自動車の自動車税、不動産取得税、登録免許税、収入印紙代(印紙税)、組合等の公的な負担(会費、組合費)※所得税や住民税等は対象外 |

| 荷造運賃 | 荷物や郵便物を送る際にかかった支出 | 小包代、宅配便料、運送費用、販売商品の包装、荷造りのための費用、運賃、切手はがき代 |

| 水道光熱費 | 事業(事務所)で使用した水道光熱費 | 水道料、電気料、ガス料、灯油代 |

| 旅費交通費 | 事業を行う上でかかった旅費や交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代、高速代、高速バス代、新幹線料金、飛行機運賃、事業用の車のガソリン代※事業に関係のある打ち合わせや取材、セミナー等にかかった旅費や交通費も含む |

| 通信費 | 事業を行う上でかかった通信費 | スマホ利用料、携帯電話代、電話料金、インターネット回線代、プロバイダサーバー代、ドメイン取得更新料 |

| 広告宣伝費 | 事業の広告や宣伝にかかった支出 | 商品の宣伝費、サイトの宣伝費、新聞広告掲載料、雑誌広告掲載料、チラシの印刷代、カタログ製作費、HP製作費、PPC広告代金、景品購入費、キャンペーンやイベント費用 |

| 接待交際費 | 接待の際にかかった支出 | 接待に使用したお茶やお茶菓子の費用、飲食代、お土産代、お中元、慶弔費 |

| 損害保険料 | 事業用の物にかかった保険料の支出 | 事業用資産の火災保険料、事業用自動車の自動車保険料、事業用機械の損害保険料 |

| 修繕費 | 事業を行う事務所や道具の修理代金 | 原則、20万円以下の、事業用店舗や事務所、車等の修理費、パソコンやプリンターコピー機の修理、部品交換代 |

| 消耗品費 | 事業で使用する消耗品を購入した時にかかる支出 | 文房具、電球、電池、コピー用紙、プリンターインク、10万円以下のオフィス家具等 |

| 減価償却費 | 10万円以上の資産を購入した場合の、購入額に一定の割合をかけて算出された本年分の費用 | 10万円以上の消耗品や備品(オフィス家具や備品、パソコンや家電、車等)の費用化部分 |

| 福利厚生費 | 従業員の福利厚生のために支払った費用 | 従業員のためのお茶屋茶菓子代、残業時の食事代、忘年会や新年会費用、健康診断の費用など |

| 給料賃金 | 従業員がいた場合に支払う給料や賃金 | 給料、アルバイト料、退職金、賃金 |

| 外注工賃 | 業務の一部を外部に発注した時に払った支出 | 請負に業務を発注した際の費用、清掃業者に清掃を依頼した費用等 |

| 利子割引料 | 事業用に借入をした際に支払う利息や、手形の割引料 | 銀行の支払利息、住宅ローンの利息等 |

| 地代家賃 | 事務所や店舗の家賃や駐車場代 | 事務所の家賃や事業用の車を置いておく駐車場の使用料金等 |

| 貸倒金 | 売掛金・未収入金・貸付金などが回収不能となった時の損失金額 | 得意先が倒産した場合の売掛金、一定期間取引停止後、支払いがなかった場合の売掛金 |

| 雑費 | 他のどれにも当てはまらない費用 | 少額の清掃代、新聞や雑誌の購読料等 |

これらの勘定科目に当てはまるものは、全て経費として計上できますが、計上する上で注意しなければならない落とし穴があります。

次の項目から、注意した方が良い勘定科目と、その注意点を解説していきます。

接待交際費になるのかどうかの判断基準とは?!

先ほどの表の中にもある接待交際費ですが、これは接待、供応、慰安、贈答等、を得意先や仕入先などに行った時に発生する費用です。

なので、これらの目的で支払った費用は、基本的にすべて接待交際費として経費にできるということです。

よくキャバクラなどの二次会の支払いは経費にできないなどという記事も見ますが、そんなことはありません。

接待目的であれば接待交際費にできます。

得意先や仕入先などの相手方がいることが条件にはなりますが、そこに自身や従業員などが複数いたとしても、その自身や従業員分も含めて接待交際費とすることができます。

そのため、完全にプライベートな自身の飲み食い代を接待交際費としてしまおうとする個人事業主が多いというのも現状としてあります。

税務署もその点、この接待交際費については過敏にみてくる傾向があります。

そこで税務署が確認したとしても、しっかりと説明がつくように必要な記録を残しておく必要があります。

まず、原則クレジットカード、ICカードや電子決済などを利用しましょう。

また、仮に現金払いになってしまった場合は領収書もしくはレシートを必ずもらいましょう。

現金払いでかつ領収書もしくはレシートをもらっていない接待交際費が多額に発生していた場合は、支払の事実が認められないため否認される可能性もあります。

そのうえで一番大事なことは、接待相手の会社名、相手の名前、接待の目的を必ずメモしておくことです。

例えば「A社、部長Bさん、課長Cさん 今後の取引の円滑化のため」で十分です。

このメモがあれば、プライベートな飲み食い代ではないと説明がつきます。

これで税務署から接待交際費を否認されることは、まずないでしょう。

ちなみに、架空の領収書を作ったり、嘘のメモを書いていてもバレないだろうとタカをくくっている人もいるかもしれませんが、危険なのでやめておいた方がよいでしょう。

税務署は、反面調査をする場合があります。

例えば実際に領収書を発行した飲食店に税務調査に入ってその売上がたっているかを確認したり、接待相手に調査をしてその接待があったとされる時刻に本当に接待行為があったかどうかを確認したりする場合があるのです。

もしこの反面調査でそういった嘘の接待交際費を計上していた事実が確認されれば、重加算税という多額の罰金を支払わなければなりません。

専従者給与の制度を活用する

原則としては家族への給与は経費として認められていません。

なぜなら、家族への給与をたくさん出して、それをすべて経費にすることで、所得を低くすることができてしまうからです。

しかし一定の要件を満たせば、家族への給与は、「経費」もしくは「控除」という形で、一定金額を実質的に経費にすることが認められています。

この制度を青色申告専従者給与の制度、白色申告の事業専従者控除制度とよびます。

青色申告と白色申告については、後ほどの章で説明しますが、確定申告の時に青色申告か白色申告のどちらかを選ばなければならないとまずは覚えておいてください。

そのうえで、専従者給与の制度を簡単に説明するとこうです。

ポイント

・青色申告の場合は給料として一般的に説明がつく金額の範囲内で経費にできる

・白色申告の場合は一定金額(配偶者なら86万円、その他の親族なら50万円)を所得から控除できる

ちなみに、専従者の定義は、「個人事業主と生計を一にしている配偶者、又は15歳以上の親族で、かつ年間6か月以上事業に従事している従業員であるもの」とされています。

旅費交通費で注意するポイントとは?!

旅費交通費で注意するポイントは、ずばり事業との関連性をしっかり示せるかどうかです。

例えば、旅行目的で熱海に泊まっていた場合は、その旅費は認められません。

でも旅館を営んでいる人が、ライバルの調査のために熱海の旅館に泊まった場合は、その旅費は旅費交通費として経費にすることができます。

ついつい、プライベートな移動や旅費も旅費交通費で経費として落としてしまおうと考えがちですが、そういうことがないかどうか、税務署もしっかり確認してきます。

そのため、旅費交通費は領収書やクレジットカード、ICカードの明細など支出した証明とともに、事業との関連性をしっかりとメモしておくことが必要になります。

このメモですが、「A社との会合のためタクシーで〇駅から〇へ移動」くらいの内容がわかれば十分です。

ちなみに交通費は、SuicaやPASMOなどの交通系ICカードを利用すると、「いつ何駅から何駅まで何円で移動した」まで、ばっちり明細が出せるため、メモすることが減ります。

積極的に交通系ICカードを利用しましょう。

また、クラウド型会計ソフトは、この交通系ICカードの明細と連動させられるため、そのまま旅費交通費の仕訳までノンストップで進めることができます。

あわせて導入することを積極的におすすめします。

タクシーの場合は、ICカードを使って支払えるところも増えてきましたが、個人タクシーなどで、現金払いしかできないこともまだまだあります。この場合は、必ず領収書をもらいましょう。

雑費とは何?どういったものが雑費になるの?

雑費とは、どの勘定科目にも入らない経費を集計するためにある勘定科目です。

個人事業主の中には、よくわからないから雑費に入れておくという人もたまにいます。

ただし、これは実は危険です。

雑費が膨れ上がっている個人事業主は、ちゃんと経理ができていない個人事業主なのではないかという疑いを税務署にかけられてしまうからです。

「この人、雑費が多いけど本当に事業に関係があるものだけを経費にしているだろうか?」という疑いをもたれてしまうという訳です。

税務調査は毎年、個人事業主の1%程度にしか入りませんが、その1%というのは、特定のリスクの高い業種、経理がずさんで確定申告がしっかりできていないのではないかと疑われるような確定申告を行っている人などに絞っているからなのです。

つまり、できる限り目をつけられないようにしておくことも、個人事業主が節税する上では重要な要素です。

雑費が膨れ上がっていても、事業に関係あるものが経費として計上されていれば全く問題はありません。

ただし、わざわざ税務調査が入りやすいような状況を作ることは得策とは言えません。

また、自分が使った費用を見返したい時に、費用が全て雑費に入っていると、結局雑費の中身を見にいかないと、その費用の分析ができません。

せっかく勘定科目ごとに集計して、パッと見ただけで何をどれくらい使ったかわかりやすくなっているのですから、なんでもかんでも雑費にするのは費用分析の観点からもよくないといえます。

このことから、雑費に計上する費用は、できるだけゼロが望ましいです。

とはいえ、他の勘定科目には当てはまらないため、どうしても雑費を使わなくてはならない場面もあるでしょう。

経費全体に占める割合が極めて少ない場合は、雑費を使っても問題にはならないでしょう。

以下のような場合は、雑費を使わずに自分で勘定科目を作成し、設定しましょう。

勘定科目を作るべき例

- 全体の費用と見比べて、雑費が大きくなってきたと感じた時

- 毎月必ず発生している費用が雑費に含まれている時

勘定科目には決まりはありませんが、税務署に内容をチェックされる事を考えれば、一般的なものを利用するのが無難です。

良く使われている勘定科目の一例として、以下のようなものがあります。

このほかにもよく使われる勘定科目はたくさんありますので、一度調べてみるのがいいでしょう。

▼勘定科目の一例

| 諸会費 | 事業を行う上で参加が必要な行事等に参加した時にかかった費用 | イベント参加費、セミナー受講費等 |

| 新聞図書費 | 事業を行う上で有用な新聞や書籍、雑誌の購入費 | 新聞や雑誌の購読日、書籍の購入代金、図書カードや地図、映像資料の購入代金、情報サイトの会員料金 |

間違えやすいので注意?!経費になりそうでならないものとは?!

費用の中には、経費になりそうなのに計上できないものもあります。

こうした費用を経費として扱ってしまうと、税務調査が入ったときに税務署から指摘を受けてしまいます。

経費になりそうでならない費用をしっかりと覚えておきましょう。

事業にまったく関係のない支出は経費にできない!

当たり前ですが、事業にまったく関係ない支出は経費にできないということを改めて理解してください。

経費として計上できる費用は、事業を行う上で必要であるということが大前提です。

事業に全く関係ない支出は経費に計上しないようにしましょう。

ここからは、経費になりそうなのに実際は経費にならない、間違いやすい例を紹介していきますが、その中には、よくよく考えると「確かに事業に関係ない支出だよね」と理解いただけるものも思います。

個人事業主自身の給料や福利厚生費は経費にできない

法人であれば社長の役員報酬や福利厚生費は経費として計上できます。

ですが個人事業主自身の給料は、経費にできませんし、個人事業主が自分一人もしくは自分と家族だけで営んでいる場合には、福利厚生費は認められません。

個人事業主の場合は、所得がそのまま個人事業主の給料として考えられていますので、個人事業主には給料や役員報酬といった概念は存在しません。

また個人事業主自身のためだけの福利厚生費も所得から捻出すべきプライベートな費用と扱われるため、認められないというわけです。

ただし従業員が家族以外にもいて、その従業員も巻き込んで全員でいった旅行などは、その福利厚生目的が明確であれば、福利厚生費として経費とすることができます。

個人事業主が自身のために支払う費用という理由で、経費として計上できない費用は、他にも以下のようなものがあります。

経費にできないもの

- 国民年金

- 国民健康保険や介護保険料

これらの費用は経費として計上はできませんが、国民年金や一部の保険などは特定の金額までは控除を通して節税に利用できる場合があります。

所得税や住民税などの税金は経費にならないが、消費税や固定資産税は経費になる

個人事業主に限らず、すべての国民は所得が発生している場合、所得税と住民税を支払わなくてはなりません。

そのため、所得税と住民税を事業に関係する費用とは認められず、経費として計上できません。

また、そもそも所得税は、所得の額に対して所得税率をかけて算出するのですから、所得税を経費にすることで所得を減らせてしまうというのはおかしな話です。

しかし、税金の中には経費として計上できるものもあります。

以下の表に経費になる税金とならない税金をまとめました。

自分が支払っている税金の中に経費として計上できる費用がないか、確認しておきましょう。また、間違って経費にしてしまっている税金がないかどうかも確認しておきましょう。

▼経費になる税金とならない税金

| 経費になる税金 | 経費にならない税金 |

| 固定資産税 | 所得税 |

| 自動車税 | 住民税 |

| 自動車取得税 | 延滞税 |

| 自動車重量税 | 加算税 |

| 不動産取得税 | 罰金等 |

| 登録免許税 | |

| 事業税 | |

| 事業所税 | |

| 印紙税 | |

| 消費税(税込経理方式の場合のみ) |

個人事業主と生計を一にする家族や親族への支払いは注意

先ほども少し触れましたが、個人事業主と生計を一にする家族や親族への給料は原則経費とすることはできません。

しかし、青色申告専従者給与であれば経費にすることができます。

青色申告専従者給与は、その支払う給与の上限を事前に税務署に届出しなければなりません。

またその給与の上限額が一般的な水準でなければ、届出が否認されてしまうこともあるのです。

極端かもしれませんが、経理を配偶者に手伝わせているが、週2日程度の労働にもかかわらず、月100万円を給料として支払うという話であれば、否認されてしまう可能性があるのです。

資産としてみなされるものは経費にならない

先ほどお伝えしましたが、パソコン、車、大型家電や備品などは、10万円以上のものも多々あります。

これらの購入金額が10万円以上のものは、購入時にその全額を経費とすることは原則できません。

個人事業主になりたての人は、ついつい、購入代金を支払ったらすべて経費にできると勘違いしてしまい、この10万円というボーダーを気にしていない人も多いのではないでしょうか。

また、いわゆる物が目に見える形で存在するいわゆる有形固定資産は資産になるというのはわかりやすいです。

ですがソフトウェアなどの目にみえない無形固定資産や、5年分をまとめて支払った時などに発生する長期前払費用なども、支払時に全額を経費とできない可能性があります。

支払いが多額に発生した場合などには、資産にあたらないかどうかという確認をする癖をつけておきましょう。

金融機関からの借入金の返済やローンの元本支払いは経費にできない

金融機関からの借入金の返済や、ローンの元本払いは経費にできません。

少し考えてみましょう。

借入金やローンは借りた時に収入になりません。

借りただけで収入にさせられたら、それに対して所得税を支払わなくてはならないわけですし、考えてみれば当然です。

借入を仕訳で表すと以下のようになります。

借入の仕訳

預金 〇〇円 / 借入金 〇〇円

ここで改めて考えてみましょう。

借りた時に収入にならないのに返した時に元本も含めて経費にできるでしょうか?

それはおかしい話です。

そんなことを認めてしまえば、所得が出そうなときに返済をまとめてしてしまって経費を多額に出すなんてこともできてしまいます。

一方、利息は事業を行うためにお金を用意するための手数料、つまり、事業を行ううえで、借入金やローンでお金を得るために必要な費用として、経費計上が可能です。

借入金を一部返済し、その際に利息も同時に支払った場合の仕訳で表すと以下のようになります。

利息を支払った仕訳例

借入金 〇〇円 / 預金 △△円

利子割引料 ××円

事業で必要なお金を借入金やローンで準備した場合は、その支払いにかかる利息を忘れずに経費として計上しましょう。

敷金、保証金、礼金、仲介手数料はそれぞれ経費になるの?ならないの?

事務所を借りる時、敷金や礼金、保証金や仲介手数料がかかります。

それぞれ経費処理できるのか、できないのか実は少し複雑です。

まず敷金と保証金は経費として計上はできません。

敷金や保証金は退去時に戻ってくることが前提の費用のため、資産としてみなされるのです。

例えば、事務所賃貸のため敷金10万円を支払った場合の仕訳は以下のようになります。

敷金の仕訳例

現金預金 10万円 / 敷金 10万円

しかし、退去時にお金が全額、又は一部返金されない場合があります。

このかえってこなかった分の敷金は、その額を経費に計上することができます。

例えば、敷金10万円のうち、3万円は原状回復費にあてられ、結果として7万円が返ってきた場合の仕訳は以下のとおりです。

返金されなかった敷金の仕訳

現金預金 7万円 / 敷金 10万円

修繕費 3万円

礼金も金額によっては資産扱いになります。

礼金を支払った時の扱い方は、以下の様になります。

礼金の扱い

- 礼金の金額が20万円未満 ⇒ 地代家賃として経費計上

- 礼金の金額が20万円以上 ⇒ 貸借期間もしくは60ヶ月間のうち短い方で均等按分し、毎月の経費計上

礼金は契約させてくれたことに対する謝礼金と考えられますので、金額が大きい場合には、その契約の期間で按分して計上しなければならないとされています。

考え方としては減価償却と同じです。

ちなみに、契約期間が長すぎるような場合の配慮として60か月以上の契約期間の場合は60か月としてもらえるというイメージで考えてもらえばわかりやすいと思います。

最後に、仲介手数料ですが、これは全額経費に計上できます。

仲介手数料は、事務所、又は自宅兼事務所を用意するための賃貸契約を仲介してくれた業者に支払う手数料です。

仲介という行為は契約した時点で完了するわけですから、契約のタイミングでその対価は全て経費として計上できます。

交通違反の罰金、反則金は経費にならない

交通違反の罰金や反則金は、経費として計上できません。

これは事業を行っている時に、違反して発生した罰金でも同じです。

税務の世界ではよく使われる言い回しですが、「経費の性質上なじまないから」という理由からと考えられます。

交通違反に限らず、法に違反して支払うことになった罰金や反則金はその性質上、原則経費で落とせないと理解しておいてください。

実質使っていない設備や備品などの資産の減価償却費は経費にできない

資産を買ったとしても、活用していない資産は減価償却の対象外となります。

例えば、10台のパソコン(1台の値段が15万円)をまとめ買いしたけれど、1台だけしか使っていなかったとしたら、9台分の減価償却費は一切計上できず、使い始めてからしか計上できないということです。

意外と忘れがちなところなので、頭の片隅にいれておくと良いでしょう。

なんでも貸倒金として処理していたらいいというわけではないので注意

個人事業主として仕事をしていると、得意先の経営悪化や倒産によってお金の回収が困難になった、いわゆる貸倒状態の売掛金や未収入金が発生する場合があります。

このお金の回収が困難になってしまった貸倒状態の売掛金や未収入金は、個人事業主の場合は貸倒金という勘定科目で経費計上できます。

これは法人や簿記のテキストでいうところの貸倒損失と同じ意味です。

ただし、この貸倒金は計上できるケースが決められているのです。

なんでも貸倒金として経費に計上してしまうと、税務署の指摘を受けることになります。

まずは貸倒金として経費に落とせる債権は原則として以下のようなものに限定されます。

貸倒金として認められる債権

- 売掛金

- 受取手形

- 貸付金

- 未収金

そして、これらの勘定科目でも以下3つのケースのどれかを満たしている場合にはじめて貸倒金として経費にすることができます。

少し難しい表現もありますが、さらっとまずは表を確認してください。

特に詳しい内容のところを頭の片隅に入れておくと良いと思います。

| ケース | 詳しい内容 | 処理の仕方 |

| 金銭債権が切り捨てられた場合 | 以下の事実において切り捨てられた金額(1)会社更生法、金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額

(2)法律の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関のあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額 (3)債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債権者に対して書面で明らかにした責務免除額 |

その事実が生じた事業年度で貸倒金として経費計上 |

| 金銭債権の全額が回収不可能となった場合 | 債権者の資産状況、支払い能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合。なお、保証債務は現実に履行した後でないと貸倒の対象外 | その事実が生じた事業年度で貸倒金として経費計上。ただし担保物がある場合はその担保物を処分した後でないと損金処理はできない。 |

| 一定期間取引停止後弁済が無い場合等 | 以下の事実が発生した場合(1)継続的な取引を行っていた債権者の資産状況、支払い能力等が悪化したため、その債権者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時等の内最も遅い時から1年以上経過した時

(ただし、売掛債権について担保物がある場合は除く) (2)同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払いを督促しても弁済が無い場合 |

このケースは売掛金のみ。ケースが発生した売掛金の額から、備忘価格を控除した残額を貸倒金として経費計上する |

ケース内に条件があり、処理の仕方もケースごとに違うため混乱してしまいますが、要は取り立てることが不可能になった事が明らかになった債権のみ貸倒金として経費にできるということです。

このあたりの内容は、簿記の知識がない方には難しい言い回しなども多いため、もし判断になやんだら、税理士などの専門家に相談するようにしましょう。

経費を証明するために、領収書は必須?!

なんでもかんでも領収書をもらっている個人事業主をよく見かけますが、電子決済などが進んでいるこのご時世、領収書やレシートをもらう必要性はなくなってきています。

実は、基本的に現金払いの時だけ領収書をもらうようにしておけば十分なのです。

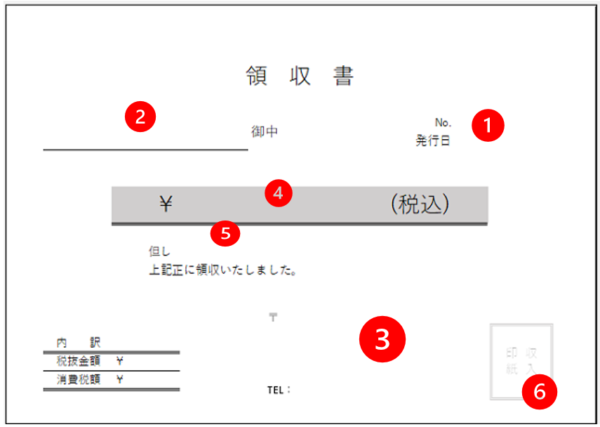

領収書の記載項目はどんなものがある?金のみの領収書は無効なのか?!

領収書を保管しておく目的は、お金を支払った事実を証明するためです。

そのため、以下の条件を満たしていれば、最低限の領収書としての役目は果たせます。

また、以下の条件を満たしていれば、レシートでも構いません。

支払いを証明する条件

- 支払った金額が把握できること

- お金を支払った先である、領収書の発行主が把握できること

これ以外の項目も記載されていた方がよいですが、記載されていなかったとしても、最悪、必要に応じて、領収書やレシートの裏などにメモを残しておくなどすれば、基本的に問題ありません。

宛名がなくても、基本的には問題にならないですし、書かれている宛名も個人名と商号のどちらでも基本的には大丈夫です。

最低限として、だれに何円支払ったかがわかればいい、と覚えておきましょう。

以下の表で、実際に領収書に記載すべき項目などについてまとめました。

領収書やレシートをもらう時、メモをするときなどにお役立て下さい。

| 項目 | 必要性 | 説明 |

| ① 日付 | 〇 | できる限り書いてもらうようにしましょう。書いてもらわなければどこかに自身でメモするなりしておかなければなりません。 |

| ② 宛名(支払った人の名) | △ | 無しでも問題になりませんが、無しの領収書を集めてきて、自分で払ったかのようにして経費にするような不正事例があるため、書いてもらえるなら書いてもらったほうがいいでしょう。 |

| ③ 支払った先(領収書発行主) | ◎ | 通常印字されている、もしくはハンコなどを押してもらえます。ここは必ず記載してもらいましょう。 |

| ④ 支払った金額 | ◎ | ここも必須です。何円払ったかどうかわからなければ領収書の意味がありません。 |

| ⑤ 摘要や名目 | △ | 支払った先から、名目が推測される場合には、記載なしでも問題ありません。ただし、そもそも事業の目的に照らしてその支払いが必要であったかを説明しなければならないため、その観点から必要に応じて書いてもらうようにしましょう。 |

| ⑥ 収入印紙(5万円以上の場合) | × | 収入印紙を貼る義務があるのは、領収書発行者ですので、領収書をもらう側の人は全く気にする必要はありません。 |

◎:必要

〇:あった方がよい

△:あるにこしたことはないが、なくてもよい

×:なくても問題ない

クレジットカード、ICカード、電子決済、銀行口座などの各種明細は領収書の代わりになる!!

クレジットカード、ICカードや電子決済の利用明細、銀行口座の入出金明細等は、領収書の代わりとして活用できます。

ただし、消費税の申告が必要な課税事業者は、支払いの内容が、その明細では不十分なケースがあり、その時には追加で、領収書やレシートなどをもらっておいた方が良い場合があります。

ただ、そういったケースはまれですし、金額が大きい場合にしか問題にならないことが多いです。

ですので基本的には、多額な支払いまたは、現金払いの時は領収書をもらうようにするというふうに覚えてもらえばよいでしょう。

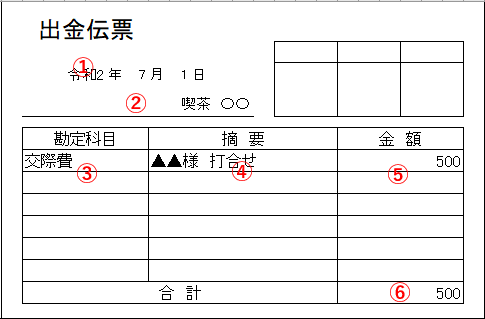

現金払いで領収書をもらえなければ出金伝票を活用する?!

お葬式や結婚式等、お祝い事に関する支出や、自動販売機で飲み物を購入した場合など、現金払いでかつ領収書がもらえないケースがまれにあります。

基本的にまったく証拠のない支出は経費にすることができません。

払ったかどうかもわからないものを経費として認めてしまえば、経費を無限に増やすことができてしまい、不正が横行してしまうからです。

では、どうやって証拠を作ればよいのでしょうか。

そこで活用するのが、出金伝票です。

いつ、どこで、何のために、何をして発生した費用かを出金伝票に記録しておけば、経費にできるのです。

簡単にいうと、出金伝票は領収書を自分で発行するようなイメージで使えるということです。

ただし、原則として、出金伝票を証拠として使えるのは、領収書がもらえない場合など特別な場合だけです。

なんでもかんでも出金伝票を証拠に経費に落としてしまうと、税務調査のときに指摘されてしまいますので注意してください。

出金伝票の書き方とは?

出金伝票の書き方について解説します。

以下の図は一般的な出金伝票のテンプレートと、それに対応した記載内容をまとめたものです。

| 1.年月日 | 出金伝票を切った年月日を記入します。 |

| 2.支払先 | お金を支払った先の会社やお店、人物について記入します。 |

| 3.勘定科目 | 出金伝票を切った費用の勘定科目を記入します。 |

| 4.摘要 | 費用の種類や簡単な説明を記入します。 |

| 5.金額 | 支払った金額を記入します。 |

| 6.合計額 | その出金伝票に記入した金額の合計額を計算し、記入します。 |

この6つの項目はしっかりと全て記載するようにしてください。

領収書と違って、出金伝票はそもそも特例として経費を認めるために作るものです。

しっかりと記載されていないと、本当に払ったのかを疑われかねないため、内容は十分すぎるくらいに記載しておいた方が無難です。

税務調査が入って、支出の内容を聞かれた時に、この出金伝票をみて、すぐ当時の状況を説明できるようにしておきましょう。

また例えば、結婚式に参加した際の祝い金を経費にする場合には、出金伝票にあわせて、その時の招待状などを保管しておくとよいでしょう。

このように出金伝票を証拠に経費を落とす場合には、プラスアルファとして、その経費が発生したことに関連した出来事を間接的に証明できるようなものを保管しておくと、より盤石になります。

クラウド型会計ソフトが便利なわけとは?!

世の中の多くの法人、個人事業主がインストール型の会計ソフトを使っているのが現状です。

しかし、クラウド型の会計ソフトを一度使ってみると、便利すぎてもうインストール型会計ソフトは使えなくなるかもしれません。

クラウド型会計ソフトは、電子決済やクレジットカードやICカードの利用明細と連動させることで、経費の仕訳作業までをほぼ自動で進められます。

これが最大のウリです。これだけで仕訳が本当に楽にきれるのです。

また、現金払いで領収書をもらっている場合には、領収書を写真でとるだけでAIが自動で仕訳をきってくれます。

あとは、その仕訳を必要に応じて微修正して承認すれば終わりです。

そのほかにもクラウド型会計ソフトの魅力は山盛りです。

後ほど詳しく説明いたします。

無料の会計ソフト、会計アプリは使えるのか?!

筆者の一意見ではありますが、無料の会計ソフト、アプリを使うのだけはやめておいた方がよいと思います。

クラウド型会計ソフトの中にも、無料のソフトがたまにありますし、インストール型の無料会計ソフトも多くあります。

人によっては、経理のためにお金をかけたくないということで、無料の会計ソフトやアプリを選ぶ方もいるかもしれません。

しかし、無料の会計ソフトやアプリには、クレジットカードやICカードの利用明細を連動させる機能は基本的にありません。

領収書を撮影して自動仕訳する機能も基本的にはないので、全部手入力で記帳をすることになります。

会計ソフトのコストを削減できていると思いきや、結果的に経理にかける時間コストがそれをはるかに上回ってかかってしまうので、お勧めできません。

ちなみに、2020年9月の時点で、クラウド型会計ソフトの代表格であるfreeeやマネーフォワードは、どちらも年間1万円程度と極めて安い値段で利用することができます。

個人事業主として事業を行うなら、freeeやマネーフォワードなどのクラウド型会計ソフトやアプリの導入をぜひ、検討してみて下さい。

クラウド型会計ソフトは必須?!おすすめの会計ソフトは?

クラウド型会計ソフトは現在3つのソフトが主流です。

主流なクラウド型会計ソフト

- freee

- マネーフォワード

- 弥生オンライン

この中でも特におすすめなのが、freeeとマネーフォワードです。

弥生オンラインは後発ソフトのため、この2つに比べると少し機能が弱いかなと筆者個人としては思っています。

会計の知識が全く無い場合はfreeeが、会計の知識がある場合はマネーフォワードが使いやすいと思います。

freeeのイメージとしては、質問に答え、項目を選択すればソフトの方でそれに合わせて仕訳をしてくれるイメージです。

会計の知識がなくても簡単に仕訳できる反面、知識がある方から見ると逆に分かりにくいと感じてしまうかもしれません。

マネーフォワードはオフライン版の弥生会計をクラウド型会計ソフトにしたような作りです。

借方や貸方といった仕訳そのものをいじりながら入力するため、会計知識があればfreeeより使いやすいと感じると思います。

自分の経理知識に合わせてこの二つのソフトを選べば、間違いないでしょう。

クラウド型会計ソフトを使うメリットとは?!

クラウド型会計ソフトにはメリットがたくさんあります。

先ほどお伝えしたとおり、一番のメリットは、電子決済、クレジットカードやICカードの利用明細との連動ができることです。

この連動機能がなぜ良いのかというと、まず、経理が楽になるということです。

明細を自動で取り込んで経理処理まで自動でしてくれるのは本当に便利です。

また、お金が出て行ったものを網羅的にひろえるというのも非常に重要です。

事業に関係して支払っているけれどついつい面倒だから経費に落としていなかったものやそもそも経費にするのを忘れていたような支払いなども、クラウド型会計ソフトであれば、すべて拾えるのです。

まさに、この最大のメリットを理由に、節税のためにはクラウド型会計ソフトの導入はマストとさえ言えるかもしれません。

その他には、領収書を写真でとれば、その内容を会計ソフトが自動で仕訳してくれるというところも大きいメリットです。

またクラウド型会計ソフトはネット環境があればどこでも気軽に仕訳管理が可能です。

出先でもスマホから仕訳管理ができるようになります。

さらに、会計ソフトは税理士との連携にも役立てられます。

クラウド型会計ソフトであれば、仕訳の判断等を、遠隔でタイムリーに税理士に相談し確認したり、指導を受けたりすることもできます。

このようなどこでも経理ができるという点は、今のご時世にピッタリではないでしょうか。

この他、freeeは特にですが、経理の知識がなくてもソフトの機能によって経理が気軽にできるのも、忘れてはいけないメリットの一つです。

このようにクラウド型会計ソフトは、インストール型会計ソフトに比べて良い点が山盛りなのです。

クラウド型会計ソフトを使う唯一のデメリットは、画面遷移が遅いこと

メリットがたくさんあるクラウド型会計ソフトですが、デメリットもあります。

クラウド型会計ソフトは、ネット環境によっては画面の移り変わりが遅い場合があるのです。

対策方法としては、あらかじめタブをたくさん開いておく等の、作業をしやすくするための工夫があります。

工夫自体は簡単ですから、デメリットと言っても些細なものだといえます。

個人事業主が利用するクレジットカードは何が良いの?!

クラウド型会計ソフトを利用する場合、法人クレジットカードを作っておくことをお勧めします。

個人のカードと分けて作っておけば、その法人カードで支払ったものは事業に関するものだということを説明しやすいです。

また、プライベートな費用と経費の使い分けを普段からしっかりしている個人事業主だと思われるため、万が一税務調査が入った時でも税務官の印象がよくなります。

以下のカードは、法人クレジットカードの中でも代表的なものです。

カード選びの参考にして下さい。

| カード | 特徴 |

| アメリカン・エキスプレス・カード | 世界的ステータスNo1の法人カード。ポイント還元率、サービスの充実度は間違いなくトップクラス。 |

| NTTファイナンスBIZカード | 年会費無料なのに、ポイント還元率は1%と高い。コスパ重視の人にはおすすめの法人カード。 |

| セゾン・ビジネス・アメリカン・エキスプレスカード | 世界的ステータスはアメリカン・エキスプレス・カードに次いで高い部類に入るのに、年会費などは安くてお得。 |

| 三井住友ビジネスカードforOwners | オールマイティな法人カード。銀行系カードという安心感がありながら、年会費もリーズナブル。 |

| JCB法人カード | 国内サービスが充実しているのがウリの法人カード。国内での新幹線移動などが多い方におすすめ。 |

| ライフカードビジネスライト | 審査が通りやすいため、創業時には頼りになる法人カード。カード発行まで最短4日と圧倒的に短いのも特徴の一つ。 |

| Freee VISA カード | ライフカードビジネスライトと同様に審査が通りやすいのがウリ。 |

| EX Gold for Biz | 個人事業主専用カード。年会費が安いのが特徴。 |

節税術は経費を増やすだけではない?!その他の様々な節税術を大公開

もっとも効果的な節税術は、経費になる費用の範囲を理解し、今まで経費にし忘れていた費用を経費にすることでしょう。

しかし、実は経費を増やす節税術以外にも、節税術はたくさんあります。

ふるさと納税を活用する!

個人的には、経費を使った節税術の次に効果的な節税術はふるさと納税をしっかり活用することだと思います。

ふるさと納税は、国が定めた自治体に制度を利用して寄付をすると、寄付金の内2,000円を超える金額について、所得税の還付や住民税の控除が受けられる制度です。

寄付金を支出したかわりに、お礼の品として自治体の名産品(いわゆる返礼品)をもらうことができます。

簡単にいうと、最初に寄付金の支払いが生じますが、確定申告を通して、その支払った寄付金がのちのち還元されるため、実質ほぼ無料で、返礼品がもらえちゃう制度なのです。

ふるさと納税の控除限度額は、所得や家族構成などによって違います。

ふるさと納税を活用する場合は、自分はどこまで控除を受けられるか確認してから行いましょう。

各種保険(生命保険、地震保険、国民年金など)を活用する

生命保険や地震保険に加入している場合は、控除を受けることができます。

保険の種類などによって控除を受けられない場合もありますが、例えば以下のような保険は控除を利用できる可能性が高いです。

控除ができる保険例

- 生命保険

- 個人年金保険

- 介護医療保険

- 国民年金

- 地震保険

控除には限度があるため、限度の範囲内にしておくことが必要になりますが、せっかく保険に入るのであれば、この控除を使って少しでも節税につなげておくことを意識してみるとよいでしょう。

ちなみにこの各種控除を活用する場合は、年末近くに送られてくる証明書を提出する必要性があるため、保管しておくことを忘れないようにしてください。

小規模企業共済を活用する

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する退職金制度です。

毎月掛け金を支払うことで、個人事業主が事業を廃止した時や、自身が死亡した時、老齢によって条件を満たした時に、共済金を受け取れます。

小規模企業共済の掛け金は毎月1,000円~7万円まで500円単位で設定でき、加入後も増額・減額できます。

小規模企業共済の良いところは、ずばり、掛金が全額、所得控除を受けられる、すなわち実質経費として扱えるという点と、実際に共済金を受け取る際には、退職所得とすることができるため、大幅に税金の支払いを減らすことができるという点です。

小規模企業共済は運用利回りが低いという良くないところもありますが、節税という面ではうまく活用できる余地がある制度だといえると思います。

iDeCoを活用する

iDeCoは個人型確定拠出年金とよばれるもので、60歳以降に受け取ることができる積立投資による年金になります。

このiDeCoも小規模企業共済と似ています。

支払った掛金を全額実質経費にできるとともに、受取時は退職所得とすることで大幅に税金の支払いを減らすことができます。

また運用益は非課税になります。

例えば、自分で株を買って運用して儲かった場合にはその運用益に20%程度の税金を払わなければなりませんが、iDeCoで儲かった益は非課税になるということです。

経営セーフティ共済について知る

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引事業者が倒産した際に、中小企業や個人事業主が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛け金の最大10倍(上限8,000万円)まで借り入れできます。

経営セーフティ共済は、毎月掛金を支払わなくてはなりませんが、この支払った掛金は全て経費として計上できます。

毎月まとまった額を経費として計上できるので、節税対策として活用できるのです。

経営セーフティ共済を利用する場合、個人事業主は「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を作成し、確定申告に添付しなくてはなりません。

確定申告ってそもそもどうすればいいの?

これまでに何度か触れてきた確定申告ですが、個人事業主になったばかりの方だと、やり方がそもそも分からないという方がほとんどではないでしょうか。

確定申告については、管轄の税務署に足を運ぶか、電話で質問をすれば丁寧に教えてもらえます。

不安になる必要はありません。

また、税理士をつけている方であれば、税理士に丸投げしているケースも多いのではないでしょうか。

次の項目で確定申告について簡単に解説していきます。

はじめて個人事業主として働く方は、しっかり覚えておきましょう。

確定申告はなぜ必要なのか?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の間に所得を得た人が、その所得を集計し、その所得に対して一定の税率をかけて、所得税等を確定させ、それを税務署に自己申告する制度です。

では、個人事業主は、なぜこのような確定申告をする必要があるのでしょうか。

実は個人事業主の所得は、収入や経費が多種多様であり、その集計を他人がやるのはまず不可能だからです。

そこで、個人事業主の自主性に任せて、自己申告方式の確定申告という制度を国は作りました。

ですが、自己申告方式だと不正を働く個人事業主も出てくる可能性があります。

そこで不正を牽制するために税務調査というものが存在します。

税務調査は、あくまで牽制目的です。

ですので最小限の人数で効率的に調査を行い、「確定申告で不正をしたらバレる可能性がある」ということを国民に知らせる必要があります。

そこで、税務調査は単純にランダムに行うわけではなく、確定申告の中身をチェックし、不正をしている可能性が高い個人事業主に絞った上で税務調査に入るようにしているというわけです。

青色申告と白色申告って何?おすすめは青色申告!

確定申告の方法には2つの種類があります。

青色申告と白色申告です。

2つの特徴を簡単にまとめると、以下の様になります。

▼青色申告と白色申告の違い

| 青色申告 | 白色申告 | |

| 帳簿の付け方 | 複式簿記での帳簿が必要 | 単式簿記での帳簿が必要 |

| 事前の届出 | 開業届と青色申告承認申請書 | 不要 |

| 確定申告で受けられるメリット | 以下のような多くの税制優遇が受けられる・青色申告特別控除(最大65万円)

・青色事業専従者給与の必要経費算入 ・純損失の繰り越し ・貸倒引当金の計上 |

特段なし |

青色申告の場合、申告するのに届出書が必要な上に、帳簿も少し複雑な複式簿記となります。

しかし、青色申告特別控除をはじめとした税制優遇を受けられるのです。

白色申告の場合、帳簿の付け方が簡単になりますが、青色申告で受けられる税制優遇は受けられません。

また、そもそも白色申告であっても帳簿をつけなくてはならないため、青色申告と大変さがそこまで変わるわけでもありません。

事業を営む上では、白色申告よりも青色申告で確定申告した方が、はるかに有利なのです。

これから個人事業主として事業を行っていきたいと考えている方や、今まで白色申告を選択していた方は、青色申告を選択することを強くおすすめします。

申告書の記入方法は?

確定申告は、下の図にあるような申告書に記入して行います。

帳簿の集計結果(決算書、試算表など)を基に、申告書のしかるべき欄にそれぞれの金額を記入していきます。

税務署で紙での申告をする場合には、上記のような申告書に、金額を入れていく必要があります。

わからなければ税務署で教えてくれますが、骨の折れる作業です。

会計ソフトの申告書機能を使えば、申告書に金額をはじめとした必要事項が入力された状態で印刷されるため便利です。

また、青色申告をしている人は65万円の特別控除をうけるために、eTax制度(電子申告)を利用することがほとんどです。

基本的に会計ソフトはeTax制度との連携もできるため、申告書への記入という実務は実態としてはあまりありません。

申告書に印字された中身を画面で最終確認するようなイメージをもっていただけるといいかと思います。

ちなみに令和2年分の確定申告から、青色申告の基礎控除額65万円をマックスまで使おうとしたらe-taxでの提出はマストとなっています。

まだe-taxへの移行を済ませていない方は、ぜひこちらの記事を読んでe-taxへの移行をしてしまいましょう!

確定申告の時期は?

確定申告の時期は、青色も白色も共通です。

申告を出す年の翌年、2月16日~3月15日までの間に申告を出します。

来年2021年、令和3年の場合は、2020年1月1日~2020年12月31日までの所得についての確定申告を2021年2月16日(火)~3月15日(月)に提出します。

確定申告の時期である2月くらいになって、まとめて領収書を引っ張り出してきて、せっせと確定申告を進めている個人事業主もいるかもしれませんが、それでは節税は効果的に行えません。

なぜなら節税しようにも、すでに所得税の計算期間は終了してしまっているからです。

節税をしたいのであれば、日々収入や経費と差し引きした所得がどの程度なのかを常に確認しておく必要があります。

確定申告に必要な書類は?

確定申告に必要な書類は、申告の方法によって違います。

また、提出すべき書類と保管すべき書類が存在します。

これらの内容をまとめた図が、以下の図です。

▼確定申告に関する書類

| 申告の種類 | 申告時に提出すべき書類 | 保管すべき帳簿や書類(保管期間) |

| 青色申告 | 確定申告書B所得税青色申告決算書各種控除を受けるために必要な書類 | 帳簿や決算書の書類(7年間)現金や預金の取引等に関係した書類(7年間)上記の見積書や納品書等の書類(5年間) |

| 白色申告 | 確定申告書B収支内約書各種控除を受けるために必要な書類 | 収入金額や必要経費が記載されている帳簿(7年間)それ以外の帳簿や請求書等の書類(5年間) |

提出、保管する書類は申告の種類によって変わる上に、事業の内容や受ける控除によっても変わります。

自分が確定申告をする時にどんな書類を提出し、どのような書類を保管しなくてはならないかをしっかり把握しておきましょう。

個人事業主について考えると経費の理解が深まる!

確定申告についての知識だけでなく、個人事業主というものがどういうものなのかという事を知っておくことも大切です。

個人事業主とサラリーマンとの違いなどを知っておきましょう。

そもそも個人事業主って何?!

個人事業主とは、株式会社等の法人を設立せず、個人で事業を行っている人を指します。

個人事業主の特徴は、事業を行うかたわら、生活をしているため、別に財布やクレジットカード、銀行口座として同じものを利用していたとしても、それだけでは問題とはならない点です。

一方で、法人とは、製品や商品の販売やサービスの提供で利益を出すための経済活動集団です。

法人に所属する人達がそれぞれ職務によって役割を分担し、経済活動を行うことで利益を出しています。

例えば、個人事業主は自身の給与を経費にできないけど、法人は社長も含めて報酬を経費にすることができるといった違いが存在するという話をさきほどしました。

この他にも法人の方が経費にできる範囲が広いといわれています。

この理由は、実は法人は、利益を獲得するための集団という定義であることが関係しています。

つまり、「利益を出すための集団が費用を使うのだから、それは経費として認められるでしょう」というイメージです。

また経費にできる範囲の違いもさることながら、大きいのは税率です。

所得税率は累進課税でマックス45%の税率がかかるのに対して、法人税率は800万円以上は、どんだけ稼いでも税率は25%程度で一定になっています。

利益を出すための集団が利益をたくさん出したのに、税金をたくさん取られてしまっては元も子もありません。

所得が増えてきたら法人成りを検討した方がよいという言われる理由は、実はこのような、個人事業主と法人の違いからきているのです。

個人事業主とサラリーマンの違いとは??

サラリーマンは法人に属して働いている人です。

一方で個人事業主は法人に属していない、個人で事業を営んでいる人です。

サラリーマンは原則、会社のために働き給料をもらって生活します。

給料以外の収入はないことが前提になっています。

サラリーマンは原則、確定申告はしなくてよく、かわりに年末調整という制度が存在します。

給料は会社で把握していますので、あとは、生命保険に入っているからその控除を受けるであったり、特別な事情を年末調整で考慮してやれば、申告は会社がやってくれるというわけです。

副業している人や、不動産収入で稼いでいるサラリーマンも存在はします。

そういった方は確定申告をする必要があります。

ちなみに年収2,000万円以上のサラリーマンも確定申告の義務があります。

このように、個人事業主とサラリーマンの違いを理解すると、確定申告の意図なども改めて理解できるのではないかと思います。

税務署はどういうポイントで経費をチェックしてくるのかを知る

たびたび、税務調査が入るポイントなどには触れてきましたが、改めて税務署のチェックポイントをおさらいしておきたいと思います。

そもそも個人事業主に対する税務調査は、「自己申告方式の確定申告だからといって、不正をしてたらバレますよ」という牽制目的で行われていることを理解しておきましょう。

実は法人の場合は、大きくなるとすべての法人に3年~5年に一度、定期的に税務調査が入ります。

すなわち牽制目的というよりは、がっつり網羅的に法人をチェックしにきている傾向があります。

話を個人事業主に戻しますが、個人事業主ができる不正は実は限られており、その多くが、プライベートな費用をなんでもかんでも経費にしてしまうという不正です。

では、これを見抜くために、税務調査ではどういう人を対象にするかというと、例えば、所得が極端に少ない人を狙いにいく方法があります。

つまり、今までの経歴から考えても極めて貯金が少ないだろうと考えられる人が、経費をたくさん使い、所得がほぼゼロであったら、「この人どうやって生活しているのだろう?経費にプライベートな費用をいれてるのではないか?」と疑ってくるというわけです。

そのほかにも、業種から考えて、売上に対して、経費が明らかに多い場合などにも、調査の対象になる可能性があります。

経費で悩んだら税理士に相談するのが基本

経費のルール、確定申告のルール、節税などはとても複雑です。

また、実務をやる場合には、単純にこの記事などで書いてあることが起こるということは少なく、応用が求められる場面が多く存在します。

GoogleやYahooで調べたとしても、解決しないような経費の問題は山ほどあるのです。

こんな時頼れるのが、税理士です。

各市町村では、税理士に無料相談ができる無料相談会を開いています。

こうした機会に、経理全般の悩みを相談するといいでしょう。

また、すでに知り合いなどで身近に税理士がいる場合や顧問税理士がいる場合には、悩んだ都度、税理士に相談する方がよいでしょう。

税理士への報酬は、通常、顧問料と記帳代行、決算申告の3つの料金を合わせた金額になります。

この内、記帳代行は、税理士にお願いしなくても自分でできるという方も多いかと思います。

自分で済ませるのであれば、支払う必要はありません。

以下の図は、個人事業主が税理士と顧問契約を結んだ際に発生する報酬額の、相場をまとめた図です。

これはあくまで税理士である筆者の所感であり、地域や事業の内容などでまちまちであることはあらかじめお知りおきください。

| 顧問料/訪問頻度別(月額) | 記帳代行(月額) | 決算申告(年別) | 合計(年間) | |||

| 年12回 | 年4回 | 年2回 | 年1回 | |||

| 2~4万円 | 1~3万円 | 1~2 万円 | 1~1.5万円 | 0.5~10万円 | 5~30万円 | 5~200万円 |

本当に腕のある税理士であったり、税務の範囲を超えてコンサルティングができるような税理士もたくさんいます。

そういった税理士であれば、この金額をはるかに超えてくるとしても、クライアントが価値があると判断して払うことも多々あります。

また、例えばセカンドオピニオン的に何かあったときだけ、税理士に相談したいというのであれば、完全に時間制(タイムチャージ)にするといった契約もできます。

タイムチャージの場合だと、1時間の単価として、5千~2万円程度が相場になってくるかと思います。

ただ、これも税理士の付加価値次第で4万円程度まで高くなってくるような税理士も存在します。

最後に一般的に個人事業主が税理士に相談するメリットを解説していきます。

確認した上で、税理士との契約を検討してみて下さい。

税理士相談のメリット① 確定申告書類の作成時間が圧倒的に減る

顧問税理士との契約メリットで一番大きいのが、確定申告書類の作成時間を圧倒的に減らせることです。

クラウド型会計ソフトを持っていない方や、使いこなす自信がない方でも、税理士と契約していれば領収書やクレジットカード等の明細などを渡すだけで、税理士が申告書作成まで代行してくれます。

毎月出た領収書やクレジットカードの明細をまとめておき、それを渡すだけなので、確定申告の書類作成にかける時間や手間を圧倒的に減らせられます。

事業に少しでも時間をかけたい、事業以外のことに頭を使いたくないという方は、税理士との記帳代行契約はお勧めです。

ただし、これだけは気を付けてください。

顧問税理士がいるからといっても、税務調査で多額の指摘を受けた場合に、重加算税などの罰金を支払わなければならない義務は納税者である個人事業主にあります。

なんでもかんでも顧問税理士におんぶにだっこでは痛い目を見る可能性もあります。

個人事業主である以上、最低限の経理、税務の知識は身に着けておきましょう。

税理士相談のメリット② 申告のミスがなくなる

税理士は税務のプロです。

プロが、実質的に確定申告の代行をしてくれる訳ですから、確定申告で発生するミスが圧倒的になくなります。

当然税理士も人なのでミスはします。

ただし、個人事業主自身が行うよりはプロにお願いした方が正確な申告ができるのは当然です。

また、申告書には顧問税理士の印鑑を押す欄もあります。

税理士がついているのであれば、安心だなと税務署が思う可能性もなくはありません。

税理士相談のメリット③ 節税の方法を教えてくれる

節税テクニックの中には、たぶん大丈夫だけど、これはやめた方がいい、これはやってもまず大丈夫といったような、いわゆるグレーゾーンも数多く存在します。

このグレーゾーンについて、正直どこまでリスクをとるかは、個人事業主次第なところがあります。

当然、税理士から言わせればリスクを負うことはやめてほしいと思っていますが、あくまで納税者である個人事業主が決めることでもあります。

そういった曖昧なところも、様々なクライアントの税務をしているベテラン税理士であれば、ある程度は明確にしてくれると思います。

ちなみに、税理士も顧問としてクライアントに対して一定の責任を背負っています。

なので、個人事業主がリスクをあまりにもとりにいってしまうと、もう契約はしませんといわれてしまう可能性もなくはありません。

基本的には、リスクをとることは避けて、ホワイトな方法で節税をしてきましょう。

ちなみに、税金のルールは基本的に毎年ちょっとずつ変更されいるということをご存知でしょうか。

このルールの変化をしっかり理解しておくことが、申告のミスや指摘をなくす秘訣ですし、このルールの変更を理解していなければ節税できたのに、後で気づいたなんてことが実は多々あります。

税理士と契約していれば、このルールの変更をしっかりと理解することも簡単になるでしょう。

まとめ

個人事業主が経費として計上できる範囲は実はとても広いです。

複雑ではありますが、経費に関することを一つずつ理解していき、しっかりと節税に役立てていきましょう。